Buena parte de la muchachada de Filosofía y Letras malagueña invertía sus ratos libres en unos futbolines situados frente a la facultad en San Agustín. Primeros años ochenta inquietos y aún algo convulsos. Un breve rodaje democrático dibujaba a una España que bostezaba todavía, frente a otra que anhelaba las claves mágicas de la modernidad. Yo nací, perdonadme, en la península de los olvidos, durante la década sesenta del maquillaje oficial espurreado sobre inauguraciones pomposas en vías de desarrollo y pertinaz sequía. Era un ejercicio simple ser moderno de provincias en aquellos años ochenta y un estudiante universitario de literatura y pensamiento no sabía muy bien qué reivindicar aunque intuyera que el hecho de leer ya significaba la invocación de alguna vanguardia abstracta. El mundo de verdad civilizado ya avanzaba por la repost-modernidad y la granja de pollos de Chomsky pero ni nosotros, ni algunos de nuestros maestros, lo sabíamos.

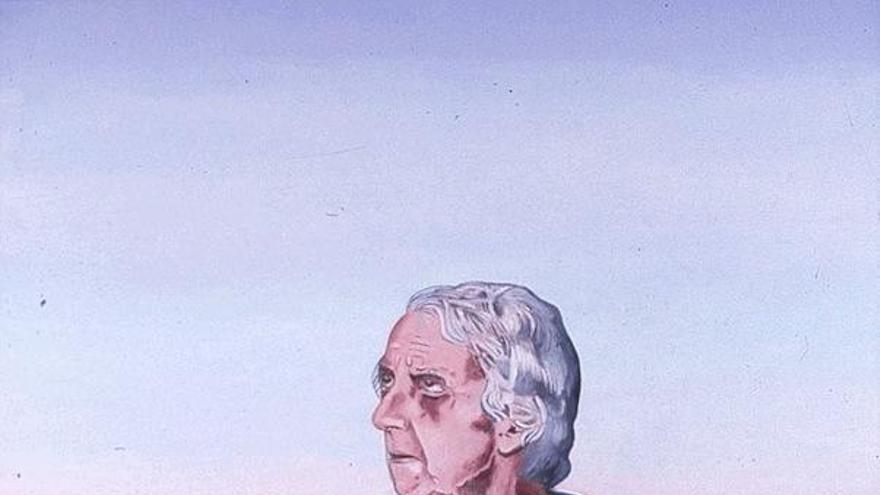

Entre gol y fin de las monedas, tras alguna cerveza en el bar de Luis, nos comprimíamos en un aula donde ya no cabía ni el pensamiento. Primero de Filología. Clase de Filosofía. Oficiaba Don Juan Fernando Ortega. Entre una refutación y otra sobre las ensoñaciones metodológicas de un Descartes trilero, su reivindicación de una tal María Zambrano. Nacida en Vélez-Málaga, con obra contemporánea de los poetas del 27, filósofa piadosa en una cultura de barruntos cainitas y terruñeros, mujer, que hay que redundarlo, y exiliada. Cumplía las condiciones para ser una ausente crónica de la docencia ibérica que sí mencionaba, al menos, a Ortega, Aranguren o a su maestro Zubiri, con iguales méritos que ella. El profesor insistía como si fuera el acertijo de un crucigrama: mujer y de Vélez, ninguneada pensadora desde los años veinte.

No había pasado desapercibida su presencia, sin embargo, para todos los escritores y filósofos de aquella España mocha que durante los años cincuenta tomó conciencia de qué angustia la atenazaba. Desde Roma junto a su corte de gatos, o desde Francia, María Zambrano ejerció una maternidad sobre la cultura española como sombra alargada ante todos aquellos que a ella acudían como quien en tiempos peregrinó por las calles del Quirinal hasta ser bendecido por la sabiduría e integridad moral de las sacerdotisas. Jorge Guillén, Rafael Alberti, Jaime Gil de Biedma, José Ángel Valente y otros muchos.

El primer libro que leí de María Zambrano fue Claros del bosque. Reflexión sobre el hecho de pensar, nacida desde el amor por el conocimiento, etimología de la tarea del filósofo. Metafilosofía. Algo más tarde conseguí Los sueños y el tiempo. Me abstuve de futbolines durante un par de meses hasta que pude adquirir una edición preciosa que no conservo. Alfonso Canales me comentó que él no creía en las bibliotecas ambulantes, comprendidas como volanderas. Yo tampoco creo en esa perniciosa manía de prestar libros pero no evito su práctica. A pesar de que el libro amigo garabatea una amistad a lo largo de subrayados, notas al margen y dobleces en las esquinas, también creo en su libertad de contagio. Quizás se enfade conmigo porque chivate la anécdota, pero la doctora Montalvo Gallego, de la Facultad de Bellas Artes de Málaga, regaló hace algunos años varias obras de María Zambrano a Jorge Fernández, director del Centro Wifredo Lam de La Habana, algunos días después de que se interesase por la persona que daba nombre a nuestra estación de tren. También Cuba la había olvidado a pesar de su amor por aquella tierra amamantado en exilio. No existe ningún régimen libertador para los pensadores libres que predican la independencia de la idea como vuelo de pájaro en migración incesante aunque certera. Los precios desorbitantes que exige la originalidad.

Hace unos años, Miguel Morey me recordaba que la labor del investigador se asemeja a la del crupier; el juego continuará si reparte buenas cartas. María Zambrano significa un modo de estar firme y bien anclado ante la literatura, la cultura y el devenir social. No articuló un sistema de explicación y de enfoque absoluto del ser, pero como ya digo, sí del estar. Lejos de esos entramados tan rotundos como áridos de Kant o Hegel, el esplendor de la palabra poética de María Zambrano ilumina territorios más humildes, senderos sin mayor ambición que la de la observación amena de un paisaje, método que la aproxima por pretensión a Nietzsche, Bachelard o Foucault para quienes el pensamiento supone una tarea literaria y por tanto artística, un proceso de seducción científica.