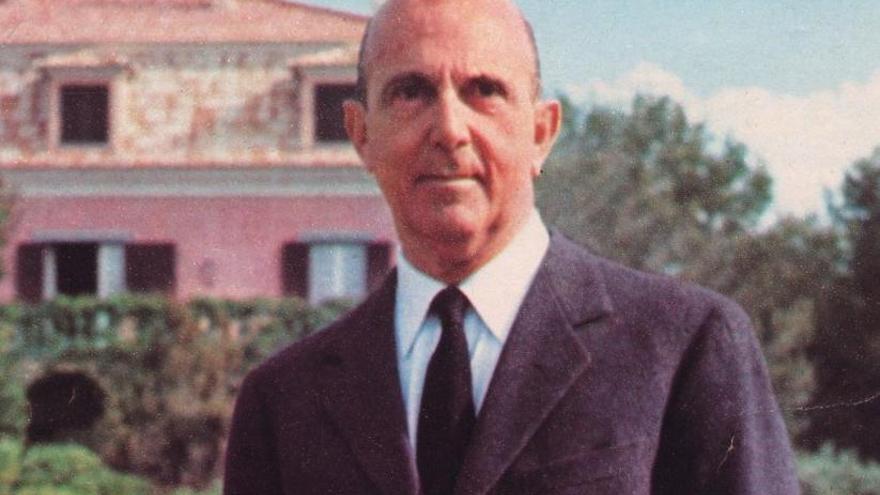

Tenía una calva arrogante. Una calva tipo blasón, casi de corte nupcial, preparada de serie con todos sus atributos monárquicos. Lista, como pocas, para marcarle el paso desde la eternidad fatua del grabado a las nuevas generaciones. Hay cabezas, sin duda, que no admiten camuflaje. Y la de Humberto de Saboya, el último rey de Italia, estaba hecha de lejos para los devaneos nostálgicos del exilio. Una cabeza intemporal. Que se niega a perder las formas. Ni siquiera a kilómetros de distancia de una corte irrecuperable. Luciendo pañuelos y autoridad simbólica en ese Liechtenstein desenfadado y con chanclas que fue para todos Marbella.

En la Costa del Sol, el monarca, entonces destronado y ya en Cascais, podía hablar de sus viejas cosas. Por todas partes le salían interlocutores. Títulos que daban para el acervo documental de las enciclopedias. Algunos impostados, otros, como los de Gunnilla, para hacer juego regio con el tinte y con la copa. Dinastías, escudos, memoria de asonadas. Todo con un fondo estroboscopio de un pueblo intuido a medias, apenas entrevisto entre los cristales tintados del coche de camino al aeropuerto o detrás de la bandeja del champán.

Con esto de la monarquía ocurre igual que con los rockeros muertos. Siempre tiene más valor, infinitamente más que un Orleans, el rey que se pasea recién depuesto. Humberto de Saboya era historia viva y además pasado tempestuoso. Reencontrándose siglos después con la gente ingobernable. Con mucha sed de Italia. Al fin y al cabo, en sus primeros viajes por Málaga había pasado apenas una década desde que un plebiscito le mandara a hacer puñetas instaurando la república. Con la prohibición expresa, además, de volver a pisar el país. Entre otras cosas, por el coqueteo de su padre con el fascismo de Mussolini.

Si Luis I fue El Breve a Humberto le tocó la cruz de mayo. Un reinado en forma de relámpago de apenas 33 días. Lo suficiente para gozar del prestigio de ejercer de cul de sac, que para los reyes es siempre bello y decadente cuando no acaba en la guillotina. Humberto podría echar de menos el trono, pero era una queja relativa. Sobre todo, porque su exilio, como el de la mayoría de los nobles, nunca estuvo importunado por las estrecheces de otro tipo de existencias, ni en Portugal ni en Suiza. Y, por supuesto, tampoco en la España de Fraga y del turismo, que no plegaba en función de la actualidad a la hora de dispensar sus reverencias.

A Humberto de Saboya, en sus estancias, se le trataba con honores. Desde el mismo momento, además, que aterrizaba en el aeropuerto. Diplomáticos esperándole, antiguos colegas de cenas, de sofisticados apaños para la estirpe. Marbella y Torremolinos acababan de nacer. Con timbre musculoso de paraíso. El antiguo rey venía acompañado de sus hombres de confianza y de sus hijos, algunos de los cuales siguieron frecuentando la Costa del Sol incluso después de la muerte de Humberto. Eran los cincuenta y el aristócrata, aunque sentimental, no le hacía ascos a las excursiones y a las rutas. Con su yerno Alejandro de Yugoslavia se desplazaba a Ronda, a Málaga, a Sevilla. Quién sabe si con la mirada perdida tras la piedra, viendo en cada palacio, en cada fachada renacentista la huella de un territorio, Italia, que no volvería a ver en el resto de su vida. Aplastados por Mussolini, sus compatriotas no tenían ganas de medias tintas. Y llevaron lo de la desterritorialización hasta el extremo: a la familia de Humberto, por la que trató de mediar Juan Carlos I, no se le levantó la prohibición hasta 2002; y con tan mala suerte, otro clásico de la monarquía, como para que el primer beneficiario en más de cincuenta años fuera el hijo de peor reputación del monarca, Víctor Manuel, enredado en escándalos de prostitución y proxenetismo.

Quizá, el descendiente de la corona fue el que menos vino por la provincia. De sus hermanas la estela está más viva. Primero ligada a la de su padre, de sus visitas al hotel Pez Espada, a El Pinar, a las fastuosas fincas de Marbella. Y luego en solitario, dejándose ver por las recepciones del Marbella Club. Rodeadas siempre de millonarios, enfrentadas con la prensa. Visitas fugaces, estancias con disimulo. Incluso de María Beatriz, Titi, la hija de Humberto que quiso ser plebeya y que se mudó a La Castellana, con todo tipo de peripecias de cámara aplicadas al dosel urbano de la vida: intentos de suicidio, persecuciones de toreros y hasta un marido encontrado muerto y con un cordel atado en el pene en Cuernavaca. Un señor, Luis Reyna Corbalán, con el que, por cierto, visitaría Marbella poco después de casarse. Con el reloj ya bastante avanzado. Dando vueltas y vueltas desde aquellos días con esfera dorada de su padre. También de Torremolinos y de Marbella, que en las últimas visitas de la familia apenas tenían nada que ver con el exilio de los primeros años. La España ingobernable asando los espetos y esperando a uno, a dos, a mil Saboya. Todo para que encajen las cuentas, más peligrosas y actuales que las sagas.