Tengo un amigo, hoy catedrático de Literatura en su Costa Rica originaria, que, para sufragarse los estudios de doctorado, en México, logró sobrevivir algunos años, a mediados de la década de los 80, ideando un oficio inaudito. Consistía en empaparse de las novedades literarias de los autores más reconocidos, y cada sábado se las exponía minuciosamente a un grupo de señoronas ricachonas, en un barrio residencial de Coyoacán. Les ofrecía, además, información adicional de los más selectos acontecimientos culturales de la semana -estrenos de ópera y teatro clásico, de películas de autor, inauguraciones de exposiciones de pintura de compleja comprensión, etcétera-, y aquellas atentas mujeres, bolígrafo en ristre y todavía con los rulos puestos, tomaban buena nota, para, a la noche, poder fardar con todo lujo de detalles de que estaban a la última, en sus cenas de matrimonio y reuniones sociales. Mi amigo era, así, un selecto tele-google a domicilio en las postrimerías de la era analógica. Probablemente, se hubiese muerto de hambre en otros estratos y rincones menos presuntuosos o activos del planeta. Pero, forzado por las circunstancias, ¿quién no se recuerda mintiendo alguna vez sobre la lectura de un libro no ya no hojeado sino ni siquiera ojeado, o sobre películas y exposiciones nunca vistas? Y hasta no hace muchos lustros, era un negocio más o menos rentable vender muebles de salón con el hueco a medida de autores clásicos encuadernados a juego con el tapizado del sofá...

Existía una alta cultura, bien demarcada en la cúspide de la pirámide, que servía de ideal y modelo pedagógico para la base, sin merma de una específica cultura popular, y que, algún día, a través del mito del progreso, devendría en un armonioso y protegido rectángulo circular. Fue una tendencia que duró desde la Ilustración, el XVIII, hasta, grosso modo, finales de los años 80 -tras la caída del muro de Berlín y la irrupción de la cultura digital-, que, inspirada en el modelo francés, contaba con el aval de los propios Estados-naciones, en Europa, en su doble dirección, de expansión hacia el exterior y de autocolonización, a través de la ilustración del populacho.

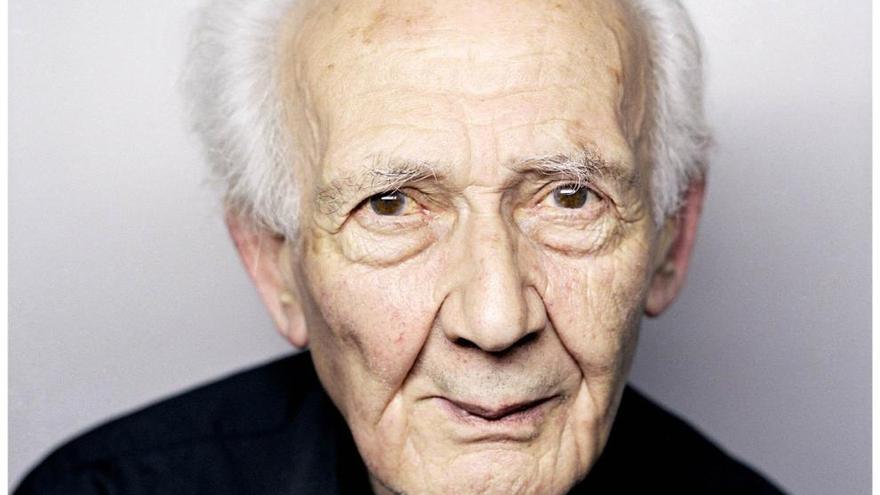

Eso es lo que de un modo definitivo, para bien y para mal, se ha periclitado, en una sociedad que hace aguas por todas partes, viene a explicar Zygmunt Bauman en su reciente ensayo La cultura en el mundo de la modernidad líquida (Fondo de Cultura Económica). Se desmantelan ciertos prejuicios (e incluso «supervisiones policiales» en el reparto de estatus), pero, a cambio, los parámetros culturales quedan sumidos en una gigantesca incertidumbre oceánica. El problema es que no se trata ya de un cambio de paradigma, como ocurría antaño (incluso, la posmodernidad constituyó, en cierto modo, un cambio de paradigma, nihilista y estetizante, pero paradigma al cabo), sino que, en la fase actual de la modernidad líquida, nos encontramos «al comienzo de una era posparadigmática», define el sociólogo polaco, profesor emérito en las universidades de Leeds y Varsovia, quien, en 2010, obtuvo el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Prejuicios

Ahora, la Cultura se ha ido a por tabaco, no sabemos dónde ni cómo reemplazarla. Para explicar ciertos prejuicios que han quedado superados, Bauman echa mano de una célebre historieta inglesa, sobre un náufrago (una de las tantas lecturas, tal vez, del Robinson de Daniel Defoe) que, quedando confinado en una isla desierta, termina construyéndose tres chozas; la primera la convierte en su vivienda habitual; la segunda es el club social adonde acude los sábados y en la tercera coloca un cartel en la puerta de «prohibida la entrada». Es una buena ilustración de cierto paroxismo neurótico que pudo acompañarnos durante la sólida modernidad cultural. Hoy ese esquema ha sido superado, pero, a cambio, en la modernidad líquida, la marea ha subido hasta cubrir por completo esas construcciones imaginarias, y el náufrago ha de limitarse a mantener la línea de flotación a solas, achicando el agua, sin maestro alguno, entre su cuello y su ombligo... Sobre todo, esa tercera choza constituyó una gran fuente de creatividad a través de la trasgresión, hoy periclitada o sencillamente desoída en la hegemonía del pensamiento único y de lo estéticamente correcto. El náufrago se ha curado de ciertas neurosis propias de la cultura en la era analógica, pero, a cambio cuando el saber ya no ocupa lugar, de contraer novedosas e insospechadas esquizofrenias.

Lo determinante es que la cultura ya no es más «un agente de cambio, con la concreta misión de educar a las masas y refinar sus costumbres», explica Zygmunt Bauman. La cultura era un mapa y una brújula, en la creencia colectiva de que nos conduciría a buen puerto. «Era un instrumento de navegación destinado a guiar la evolución social hacia una condición humana universal», define. En cambio, actualmente, «ya no consiste en prohibiciones sino en ofertas, ni en normas sino en propuestas», pues «la cultura se asemeja hoy a una sección más de la gigantesca tienda de departamentos en que se ha transformado el mundo, con productos que se ofrecen a personas que han sido convertidas en clientes, y como tales, están hechos para el máximo impacto y la obsolescencia instantánea», dice citan-do algunos planteamientos críticos de George Steiner.

Hoy, las élites culturales siguen operando -de hecho, «están más activas y ávidas que nunca...»-, pero se han vuelto «omnívoras», define Bauman, consumiendo un amplio espectro indiscriminado de formas populares y cultas; y en ese sentido, no sólo no tienen nada concreto que enseñar a nadie, sino que, además, «están tan ocupadas siguiendo hits y otros eventos culturales célebres que no tienen tiempo para formular cánones de fe o de convertir a otros. No tienen nada que decir a la multitud unívora que está en la base de la jerarquía cultural».

Bauman sitúa el arranque de sus planteamientos sobre el incierto papel de la cultura en la actual modernidad líquida allí donde acababa el análisis de Pierre Bordieu sobre la delimitada función de la cultura en la modernidad todavía sólida. En La distinción. Criterio y bases sociales del gusto (Taurus), redactado, justamente, en los años 80, el sociólogo francés habla de la función homeostática y cerrada que hasta entonces desempeñaba la cultura. «Cada tipología de oferta artística estaba dirigida a una clase social y solamente a esa clase; al punto de que los productos culturales que se consumían eran el principal indicador de la definición de clase, segregación de clase y manifestación de pertenencia a una clase, cuando las fronteras estaban legiblemente delimitadas, con sus respectivos públicos, que o bien consumían productos de alta cultura o productos vulgares», explica Bordieu. La posmodernidad supuso una suerte de totum revolutum y melé estetizante, pero, en la fase actual omnívora y posparadigmática, el único imperativo es el mercado, con públicos que «ya no se involucran sino es por mediación de eventos expresamente fabricados por la mercadotecnia», alerta Bauman. De ahí que ciertos artistas y productos que antaño se tildaban de comerciales u horteras hoy reciben mayor tolerancia, junto con distanciamiento, más abstencionista que crítico, por los públicos más diversos.

El viejo aserto de Paul Valéry «Todo cambia menos la vanguardia», que parecía una ley de hierro en la garantía, a la vez, de la trasgresión y la resistencia, también hace agua en la modernidad líquida. Y lo que parecía un chiste socarrónico de Marshall McLuhan, hoy se convierte en una definición inquietantemente válida y valedera: «El arte es cualquier cosa que permita a uno salirse con la suya».