Me gustan las tabernas. Más las de atmósfera relajada y luz tenue, como es costumbre en Estados Unidos o en Portugal en algunas de las que todavía sobreviven a orillas del Duero y del Tajo, en Oporto y Lisboa. Algo menos, pero también, las ruidosas que proliferan en Dublín. En las tabernas madrileñas, cordobesas y sevillanas he hecho algún que otro máster. Buscar un local con pasado para comer y beber o seguir las huellas de algún escritor por los sitios que frecuentó resulta atractivo en los viajes, no por una cuestión de mitomanía, no me considero mitómano, pero sí por curiosidad. Obviamente los lugares vividos y con historia suelen ser viejos. No todos han sabido conservarla entre sus paredes pero sí los mejores. Muchos viven de ella. En un primer plano de la nostalgia, junto a los cafés centenarios, están las viejas tabernas, en Londres, en Venecia (bacari), en Roma, en París, en Nueva York y en cualquier lugar del planeta tierra. Muchas han sido barridas por eso que llaman progreso y que incluye cada vez más bares franquicia y Starbucks. Otras resisten, como es el caso de McSorley´s Old Ale House.

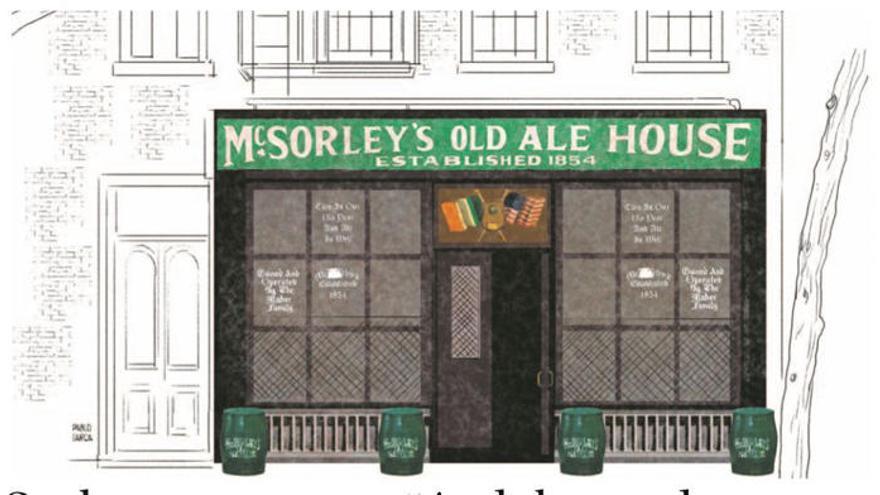

La propaganda oficial del bar más antiguo de Estados Unidos, la vieja cervecería McSorley´s, del East Village, indica que el establecimiento ya estaba allí antes de que tú nacieras. Para ser exactos, abrió por primera vez sus puertas en 1854. Desde entonces McSorley´s sigue sirviendo cerveza. Con la salvedad de la soda, única y exclusivamente cerveza de la casa: rubia y negra. Nada de malta o de blended, pese a tratarse de un local irlandés. Pero probablemente no hay un lugar mejor en Nueva York para tomarse unas pintas. También sirven comida, pero la comida es lo de menos. Lo que se busca en McSorley´s es una ración de pasado entre sus paredes forradas con viejas fotos, carteles, recortes enmarcados de los periódicos y una atmósfera rancia. Originalmente a la prohibición de la venta de licores fuertes se sumaba la de las mujeres. Joseph Mitchell, autor de la mejor historia sobre el establecimiento, incluida en un libro de reciente publicación (La fabulosa taberna de McSorley, de Joseph Mitchell) cuenta cómo el viejo John, propietario fundador y que murió en 1910 a los ochenta y siete años, cada vez que entraba una dama salía a recibirla y le hacía una reverencia. «Me disculpará señora, pero no servimos a las damas». Si la mujer insístia, cuenta Mitchell, el dueño las agarraba por el codo y la conducía él mismo a la puerta.

El primero de los McSorley´s, como escribió uno de sus parroquianos más distinguidos, el poeta dipsómano irlandés Brendan Behan, era un buen hombre de fina sensibilidad pero extremadamente puritano. De modo que el bar acabó por especializarse en la cerveza de barril y en los bocadillos de cebolla cruda y de paté de hígado de cerdo. Los preferidos de Sergio Leone, que eligió el local para una de las escenas de la inolvidable película Érase una vez en América, la de los niños que eligen la posibilidad de robar a uno de los borrachos del bar. Desde hace ya tiempo sirven también unas hamburguesas que pueden competir sin desdoro con otras de los alrededores que gozan de mayor fama. Pero ya digo, a McSorley´s, uno de los bares con historia, que merece la pena conocer, no se va por la comida, sino para refugiarse por un momento en su mundo de ayer. Por el serrín del suelo que uno pisa cuando por fin consigue sentarse en una de sus viejas sillas, exhausto, después de patear la Gran Manzana en busca de sensaciones. McSorley´s tiene en su postal más entrañable las firmas más acreditadas. La de Behan, que tuvo que llevarle a su mujer que le esperaba fuera una pinta de cerveza. La de otro gran cronista de la ciudad, Joseph Mitchell, o la del incomparable Abbott J. Liebling, que dijo aquello de que su padre había sido el mayor borracho del pueblo, algo que, explicaba, no tenía por qué ser tan malo, salvo por el detalle de que el pueblo al que se refería era Nueva York.

Uno entra en la centenaria taberna del Bowery como si lo hiciera en el túnel del tiempo. Claro que para ello es preferible elegir los cortos y fríos días del invierno cuando proliferan menos los turistas despistados. Dentro, atravesada la puerta de vaivén de la parte delantera, la luz que emerge flotando desde East Seventh Street roza la nuca del parroquiano que observa el reloj justo al lado de la fabulosa barra. Han pasado décadas desde que ese reloj dejó de ayudar a alguien a llegar a una cita a tiempo. Sus manecillas permanecen inmóviles debajo de una malla de misteriosa mugre. Y ahí puede estar una de las razones por las que ir a McSorley´s: el tiempo que se detiene como una medicina para el alma.

Donde no hay cerveza o vino, están los maltas. El escritor Kingsley Amis formó junto con Dylan Thomas y Behan el triunvirato de beodos más brutal de la historia de las letras. De ellos sólo el primero mantuvo el control necesario para cumplir los cincuenta años. Tanto Thomas como Behan fueron destruidos mucho antes por los efectos del alcohol. La guía de bares donde Dylan Thomas bebió a lo largo de su corta pero húmeda vida es prolija. Sin contar los garitos de Nueva York de su última travesía alcohólica, al menos en Gran Bretaña habría que citar tres. En Gales, en el pueblecito pesquero de New Quay, está el Black Lion, escenario de tempestuosas borracheras. En Londres, tuve la oportunidad de beber en la misma barra en que se acodaba, The Wheatsheaf, en el barrio bohemio de Fitzrovia, donde se enamoró de la que más tarde sería su mujer, Caitilin, hija de un poeta y capaz de seguirle por todos los bares del mundo. The Ship Inn, en la localidad pescadora de Mousehole, Cornualles, es otro de los bares de Thomas. Allí pasó la luna de miel: el famoso récord de los dieciocho whiskies puros bebidos de una sentada estaba ya gestándose a espaldas del mundo de los sobrios.