Joaquín Blume fue una luz brillante en medio de la inmensa oscuridad por la que atravesó el deporte español en la primera mitad del siglo XX, reducido casi de forma exclusiva al fútbol y que obligaba al resto de deportistas a realizar verdaderos prodigios para progresar o competir a nivel internacional. Este catalán fue el primer deportista que realmente hizo soñar a la opinión pública con un oro individual en unos Juegos Olímpicos, parecía destinado a ello, pero la desgracia se cruzó en su camino en el peor momento.

La relación con el deporte comenzó después de la Guerra Civil. Su padre, Armando Blume, se había exiliado durante el conflicto en Alemania -de donde era natural- junto a su mujer y su hijo Joaquín. Tras volver a Barcelona matriculó a su hijo en la Escuela de Alemania de Gimnasia, donde era uno de los profesores. Al mismo tiempo montó un pequeño gimnasio en el Centro y que se convertiría en el patio de recreo de Joaquín, dispuesto a seguir siempre los consejos de su padre.

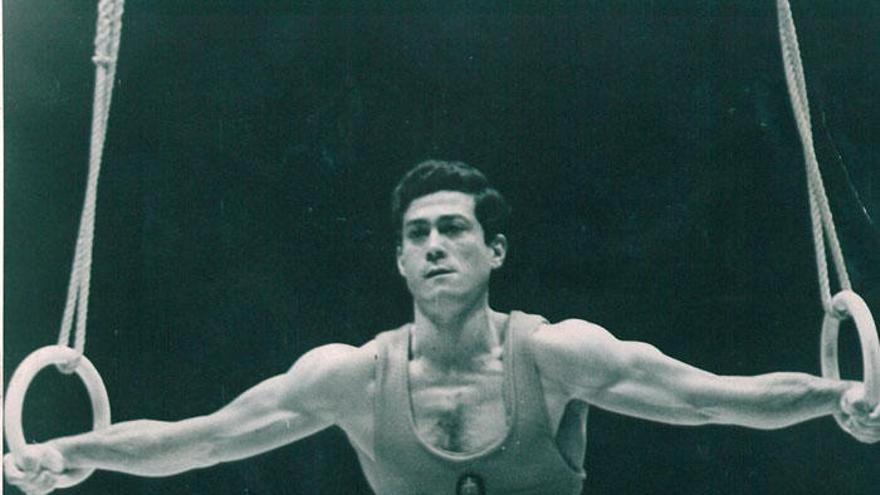

El chaval no era excesivamente alto, pero crecía muy fuerte. Eso, unido a su sentido de la disciplina y a su voluntad, le permitió destacar con rapidez en el páramo que era el deporte español en general (y la gimnasia en particular) durante aquellos años. Tenía solo 17 años cuando se proclamó campeón de España absoluto (título que repetiría los diez años siguientes) lo que daba una idea de su inmenso potencial.

Pero le faltaba medir sus posibilidades a nivel internacional para conocer sus verdaderas posibilidades frente a los grandes nombres de la gimnasia mundial. Fue cuarto en un modesto campeonato celebrado en Lisboa y los responsables del deporte durante la dictadura decidieron hacer una apuesta por él y enviarle a los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952. Participaban más de doscientos gimnastas y Blume dijo antes de viajar aquello de «me conformo con terminar entre la primera mitad».

Se clasificó el 56, un resultado que con su edad resultaba muy esperanzador. A partir de ese momento su progresión fue imparable. A sus condiciones unió una dedicación extraordinaria. Técnicamente era muy bueno, pero mentalmente era un prodigio que casi nunca perdía la concentración. Su talento y esfuerzo compensaba la falta de medios y la ausencia de colaboración por parte de las autoridades. De hecho, en 1954 fue sancionado con varios meses sin competir por atreverse a solicitar a las autoridades que le permitiesen viajar en avión a un Campeonato del Mundo cuando estaba previsto que lo hiciese en tren. Aquella solicitud les pareció un lujo innecesario y una prueba de rebeldía que merecía un castigo inmediato que acató sin rechistar.

La imagen del No-Do

Gracias a sus continuos logros, el gimnasta barcelonés no tardó en convertirse en una pequeña celebridad en España y sus imágenes asoman con frecuencia por el No-Do. Su nombre aparecía en la prensa deportiva, pero también en las revistas de sociedad. El día de su boda ofreció una imagen extraordinaria a los fotógrafos: haciendo el Cristo en las anillas vestido con chaqué y sombrero de copa. La gente se interesaba y quería saber cosas sobre él. El interés se desbocó después de que en los Juegos del Mediterráneo de 1955 celebrados en Barcelona arrollase a sus rivales para conseguir seis preseas de oro.

Solo faltaba un año para los Juegos de Melbourne y ya nadie dudaba de que Blume estaría en condiciones de pelear por las medallas, incluso el oro no parecía en absoluto descabellado. Pero fue entonces cuando a España le dio por boicotear los Juegos. Sucedió después de que la URSS aplastase un levantamiento en Hungría. Se habló de vetar a los soviéticos, de un plante de Occidente al final fueron un puñado de países los que se negaron a presentarse en Australia. Entre ellos, España.

Aquello fue un mazazo para Blume que, con 23 años, estaba en una edad ideal para asaltar el podio olímpico. Durante unas semanas se planteó la posibilidad de acudir a la cita representando a Alemania, pero las presiones políticas apartaron esa idea de su cabeza. Tampoco entonces torcieron la voluntad de Blume que se concentró en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. Sería su definitiva oportunidad.

En 1957 ganó cuatro oros y una plata en París en el Europeo. Conquistó el oro en el concurso general por delante del gran Yuri Titov y medios como L´Equipe se deshacían en elogios hacia su figura. Era el momento cumbre de su carrera. Con los mejores del continente en liza, sin ausencias destacadas, Blume se situó por encima de ellos. No desaprovechó el tiempo. Había entrenado más duro que nunca y sobre todo ha aprendido muchas cosas de sus rivales.

Incluso se compró una cámara para grabarlos durante las competiciones, algo que por entonces no se estilaba en el mundo del deporte. Pero el 29 de abril de 1959 todo se oscureció de repente. Blume viajaba en un DC3 de Barcelona a Madrid, como escala antes de acudir a una exhibición a Tenerife. Le acompañaba su esposa y algunos miembros de su equipo de gimnasia. El avión desvió de su ruta tras encontrarse con una tormenta y a eso de las cinco de la tarde la torre de control de Barajas perdió el contacto con él. Pasaron horas angustiosas hasta que a las ocho, unos trabajadores de la Sierra de Cuenca comunicaban a la Guardia Civil que habían escuchado un enorme estruendo cerca de donde se encontraban. Tras acudir al lugar habían visto un avión estrellado. No había supervivientes entre la treintena de personas que iban a bordo. Así se supo que España acababa de perder a una de sus grandes estrellas del deporte.

Juan Antonio Samarach, que entonces era delegado regional de Deportes en Barcelona, acudió a comunicarle la noticia a Armando Blume. Fue incapaz. «Joaquín está en Tenerife. Tienes mala suerte si vienes a verle Juan Antonio», le dijo. Salió de su casa y esperó dando un paseo a que se enterase por el parte de Radio Nacional, que no tardó en anunciar la desgraciada muerte. Entonces volvió para dar el pésame.