Nadie conocía a Harry Greb como Gene Tunney, aquel hijo de irlandeses que a mediados de los años veinte fue campeón del mundo de los pesados tras derrotar a Jack Dempsey, la gran estrella americana de un tiempo en el que el boxeo arrastraba verdaderas multitudes.

Se vieron las caras cinco veces entre 1922 y 1925 y regalaron algunos de los momentos más grandes, y también cruentos, de la historia del boxeo. En la última de ellas, celebrada en Minnesotta, mientras se agarraban en un rincón durante el penúltimo asalto, Greb le pidió que no le derribara. Sabía que no tenía posibilidades ante quien estaba a unos meses de convertirse en campeón del mundo de los pesados y sentía que por primera vez en diez años no iba a terminar un combate en pie. El cuerpo de Greb llevaba casi trescientas peleas encima (los archivos difieren si fueron 298 ó 299) y sus únicas dos derrotas antes del límite habían llegado mucho tiempo atrás, cuando aún no había cumplido los veinte años y era un mozalbete lleno de energía y sueños.

Por el camino se había pegado contra todo tipo de púgiles. Pesos medios, semipesados, incluso pesados. Victorioso en la mayoría de los casos (apenas ocho derrotas en su carrera), pero siempre en pie. Impresiona el dato de que en su palmarés figuran combates contra dieciocho boxeadores que fueron, eran o serían campeones del mundo. A todos derrotó alguna vez y solo tres de ellos le vencieron. Ninguno antes de tiempo. Tunney demostró entonces su magnanimidad y también el enorme respeto que sentía por el único hombre que consiguió vencerle a lo largo de su carrera.

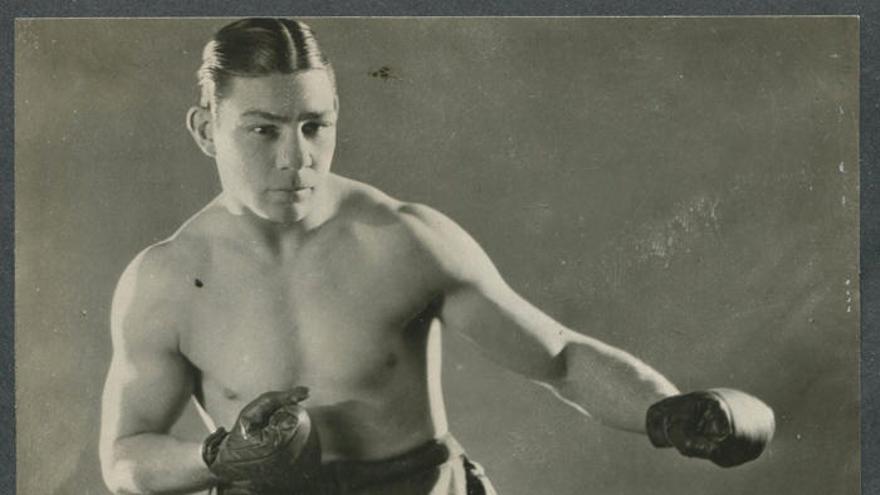

Había sucedido tres años antes en el Madison de Nueva York en un combate que le produciría pesadillas el resto de su vida, según su propia confesión. Greb, el «molino de viento de Pittsburg»-el apodo que le pusieron por su capacidad para soltar manos de forma continuada durante un combate-, ya acumulaba más de doscientos peleas, había sido campeón del mundo del peso medio y no sentía temor alguno a pegarse con quien fuese. Todo eso lo descubrió Tunney aquel 23 de mayo de 1922 cuando vio de cerca de Harry Greb, una fiera que se lanzó a por él y que mediado el combate le rompió la nariz y abrió una importante brecha en la ceja que convirtió el resto de la pelea en una prueba de supervivencia.

No era capaz de ver porque la sangre que caía sobre sus ojos se lo impedía. En otro tiempo el combate se hubiera detenido, pero entonces no. Tunney se negó a rendirse, descartó que su rincón lanzase la toalla y finalizó en pie. Derrotado, pero en pie.

Aquella fue la primera, pero vendrían más. Una victoria muy discutida de Tunney en su segundo enfrentamiento -que provocó un colosal altercado en el Madison porque el público entendió que le habían limpiado el combate a Greb-, un nulo en el tercero, la victoria de Tunney en el cuarto y el de Minnesotta con el que comenzamos esta historia.

En todos esos recuerdos pensaría el neoyorkino mientras veía a Greb sentado en el otro rincón a la espera del último asalto. «Ha sido mi rival más encarnizado, el más duro, el que peor me lo ha hecho pasar en un ring» reconocería siempre Tunney. La cuestión es que ambos púgiles acabaron en pie el combate, un gesto que su rival nunca olvidaría aunque la vida tampoco le concedería mucho más tiempo para disfrutar de su buena relación.

Solo quince meses después Tunney sería una de las personas que portarían el ataúd de Greb en el entierro en Pittsburg. Lo que Tunney desconocía de Greb durante el tiempo en que se cruzaron cinco veces era que el de Pittsburg no veía de un ojo. Lo que hubiese terminado con la carrera de cualquier boxeador no fue un obstáculo insalvable para él que mantuvo en secreto su deficiencia.

Solo estaban al tanto su mujer y su círculo más íntimo de colaboradores. Nunca salió de allí la información. Las revisiones médicas las solventaban gracias a trucos de toda clase que ingeniaban y a más de un soborno que los inspectores aceptaban de buena gana. Luego, en el ring, Greb compensaba su situación de inferioridad con su enorme calidad como boxeador, esa furia que le brotaba de las entrañas, el movimiento continuo (un periodista llegó a escribir que los rivales podían coger la neumonía por culpa de las corrientes de aire que generaban sus piernas), las oleadas interminables de manos que soltaba y una barbilla de granito.

Había sufrido la lesión de retina después del primer combate contra Kid Norkolk en 1921 y no había querido operarse ni frenar aquella productividad. Pero la cuestión es que pronto perdió la visión en el ojo derecho. Durante los doce años de carrera mantuvo una media de más de veinte peleas por año y en 1919 llegó a subirse al ring en cuarenta y cinco ocasiones. Una cifra a la que no se acercado ningún otro boxeador de cierto nivel.

Pese a sus problemas de visión, Greb conquistó su sueño de ser campeón del mundo del peso medio aunque siguió celebrando combates con púgiles de categoría superior que le reportaban también mayores beneficios. Solo se le escapó Jack Dempsey, la estrella más grande de entonces y el púgil que arrastraba más público e interés mediático.

Le llevaron una vez a entrenar con él y el mánager de Dempsey, Jack Kearns, se lo quitó de encima en cuanto vio a Greb poner en serias dificultades a su pupilo con los periodistas y un buen número de aficionados revoloteando por allí.

Curiosamente, años después Dempsey -ya instalado en los pesos pesados- sí llamó a Greb. Le pidieron a comienzos de 1926 que les ayudase a preparar el combate por el título mundial contra Gene Tunney. Ese momento supuso una pequeña venganza para el de Pittsburg que, con el recuerdo reciente de su quinto combate en Minnesota, acudió a la reunión con Kearns para decirle dos cosas: «Nunca ayudaré a nadie a prepararse contra Tunney y si lo hiciese sería como robarle el dinero a Jack porque no tiene ninguna posibilidad».

Su pronóstico se cumpliría con exactitud. El duelo entre Dempsey y Tunney fue uno de los últimos que Greb tuvo ocasión de presenciar. Con 32 años, en octubre de 1926, entró en el quirófano para solucionar unos problemas respiratorios que sufría a causa de los daños generados en sus múltiples combates y en un accidente de coche que había tenido poco antes. Quería esta en condiciones para volver a pelear de inmediato. Ingresó en una clínica de Atlantic City de la que ya no saldría con vida debido a las complicaciones surgidas durante la intervención. El mundo del boxeo, impactado por la inesperada pérdida, se movilizó para acompañarle en el entierro. Gene Tunney era el primero en portar su féretro.