Homo Viator

Enrique de Malaca: la primera vuelta al mundo

Supieron de su hazaña desde el momento en el que remontaron las costas africanas, al descubrir que las cuentas de su calendario se habían retrasado una jornada. Habían vuelto más pobres, pero habían culminado una hazaña que nadie nunca podría volver a emular

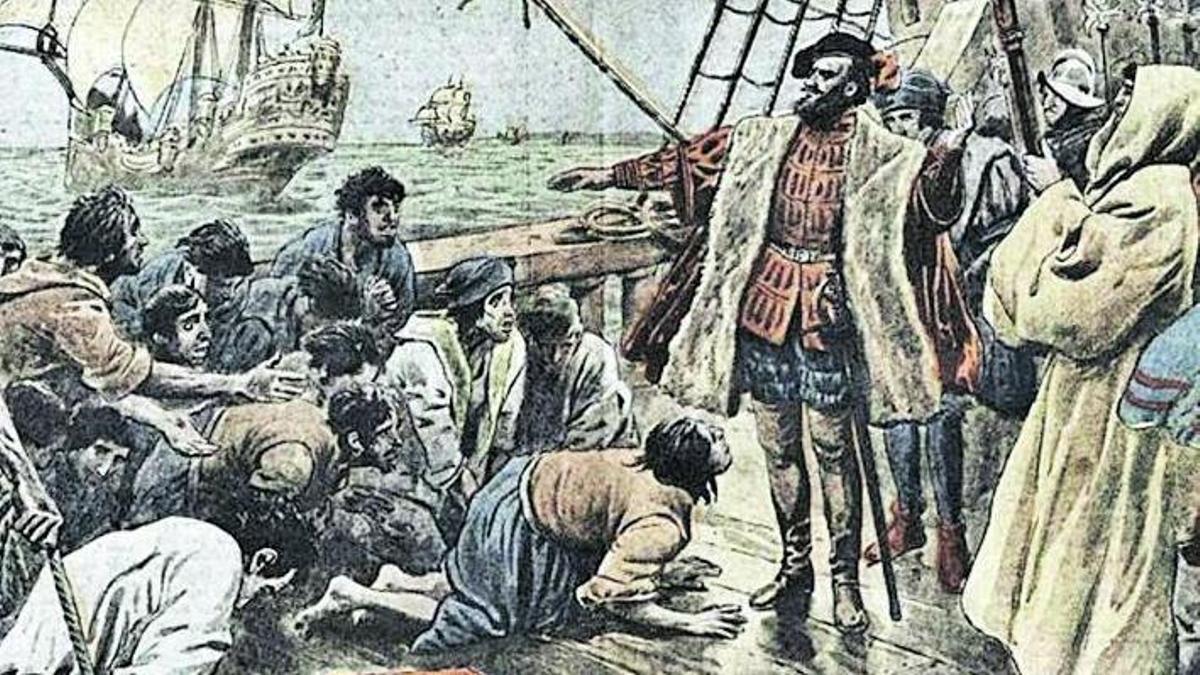

Pintura de Magallanes de su travesía / José María Pérez-Muelas Alcázar

José María Pérez-Muelas Alcázar

Cuando Juan Sebastián Elcano llegó a las costas de Sanlúcar de Barrameda, un mes de agosto de 1522, no quedaba de él más que una piel arrugada por el sol y el hambre acosando cada parte de su cuerpo. Ahora eran despojos humanos los que habían salido de ese mismo lugar, tres años antes, para descubrir el paso del Atlántico hacia el Pacífico. De los 239 pasajeros con los que contó la expedición, solamente habían sobrevivido dieciocho, a los mandos de la nao Victoria, una carcasa de madera que había sufrido más naufragios que todos los mares que existen sobre la tierra.

Supieron de su hazaña desde el momento en el que remontaron las costas africanas, ya de vuelta hacia España, al descubrir que las cuentas de su calendario se había retrasado una jornada. Habían vuelto más pobres, más desdichados, más solitarios, pero habían culminado una hazaña que nadie nunca podría volver a emular. Habían sido los primeros en circunnavegar el planeta, en conectar todos los océanos y estrechar las distancias de las tierras. Al menos así lo contó Antonio Pigafetta, el italiano que sirvió como cronista oficial y que guardó memoria de todos los sucesos extraordinarios que rodearon a la expedición. Salvándose la escritura, sobrevivió la proeza.

Pigafetta documentó también la muerte del capitán de la expedición, aquel portugués atrevido que había sabido tener la paciencia suficiente como para atravesar el hielo en el lugar más al sur de los nunca visitados, en el paso que llevaría su nombre, aunque él nunca lo supiese. El Estrecho de Magallanes conectaba dos mundos, el oriente y el occidente, la ruta de las especias con el oro de América, todo para mayor gloria de Europa. Pero a Magallanes lo atravesó una flecha envenenada en la isla de Mactán, en el archipiélago de lo que hoy es Filipinas. Allí quedó su cuerpo, varado en la playa, mientras los indígenas movían los brazos y celebraban su victoria contra el hombre blanco y barbado.

Sin embargo, la historia oficial siempre esconde un vértice de verdad. De los 239 pasajeros hubo uno que no se asemejaba en nada al resto. No era marinero, pero servía con obediencia los mandatos de su capitán. No era traductor, pero había aprendido con habilidad la lengua castellana y portuguesa, sumadas a su lenguaje nativo, propio de las costas del Pacífico. Su nombre era Enrique de Malaca y era un esclavo capturado en el pasado por una expedición portuguesa. Las noticias de su vida anteriores al encuentro con Magallanes son confusas. Su nacimiento es un misterio, aunque se sospecha que pudo haber nacido en Sumatra, en Cebú (Filipinas) o en Malaca, en plena ruta de las especias. Entra en la historia en 1511, cuando una misión comercial portuguesa al mando de Diogo Lopes de Siqueira lo apresó en la isla de Sumatra. Como esclavo, formó parte del botín tomado, junto a la canela y las piedras preciosas. Desembarcó en la Península Ibérica a los pocos meses. Acababa de cumplir la mitad de su viaje.

Cuando a Magallanes le encargan la expedición que circunnavegaría el globo por primera vez, el marino portugués no duda sobre quién llevar a su lado. Enrique de Malaca conocía a la perfección los rigores de la alta navegación y también dominaba las lenguas de varios pueblos nativos. Se había convertido en un hombre obediente, fiel a su amo y a los intereses comunes de Castilla. Fue servicial en las costas argentinas, en la Patagonia, cuando Gaspar de Quesada, Luis de Mendoza y Juan de Cartagena se amotinaron en pleno invierno austral. Mantuvo la esperanza de encontrar el paso hacia el océano Pacífico y resistió los más de cien días de trayecto por las aguas desconocidas, cuando los tripulantes morían de disentería.

Todo lo aguantó Enrique de Malaca, que vio con cierta nostalgia cómo se acercaba su barco a las costas familiares de Filipinas. Reconoció las formas onduladas de las palmeras y la arena del color del sol a media tarde, cuando la marea empieza a subir. Tras varios días reconociendo el lugar, se produjo un acercamiento a los indígenas. Enrique de Malaca no hablaba su idioma, pero reconocía ciertas palabras sueltas. El entendimiento no hizo posible la paz entre los hombres y los indígenas dispararon sus flechas, en una revuelta que la historiografía llama la Batalla de Mactán. Magallanes resultó herido y murió en la playa. Culparon al esclavo de traición pero le mandaron una última misión: negociar con una tribu local en la isla de Cebú. Treinta españoles más conformaron el cuerpo diplomático de aquella expedición de paz. Enrique de Malaca era la lengua que unía ambos mundos. Antes de terminar el banquete, los treinta españoles fueron masacrados y del esclavo intérprete no se volvió a saber nada más. Había sido despojado de sus raíces hacía diez años y ante la diatriba de elegir entre su pasado y las cadenas de su presente, se había quedado con la memoria de su libertad. Se perdió de las crónicas de occidente, pero sus ojos fueron los primeros en ver la curvatura perfecta de la tierra. Cruzó todos los océanos y habló todas las lenguas. Dejó a la deriva a esos pobres españoles que no sabían cómo volver a casa.

- Comienzan los ensayos del próximo musical de Antonio Banderas

- «Soy muy pasional para todo, hasta para hacer los deberes con mi hijo»

- Así es 'Marbella', la serie que retrata a la capital de la Costa del Sol como "la ONU del crimen internacional

- «Escribir bien es sólo una de las 25 cosas que tiene la literatura»

- Jesús Reina: «Estoy en un momento vital en el que no distingo entre un blues, una soleá y una obra de Bach»

- El MI5 intervino nuestros teléfonos, pensaban que éramos subversivos

- Broncano versus Motos: las dos Españas televisivas

- El Museo de Artes y Costumbres abre su patio para vivir de cerca el jondo