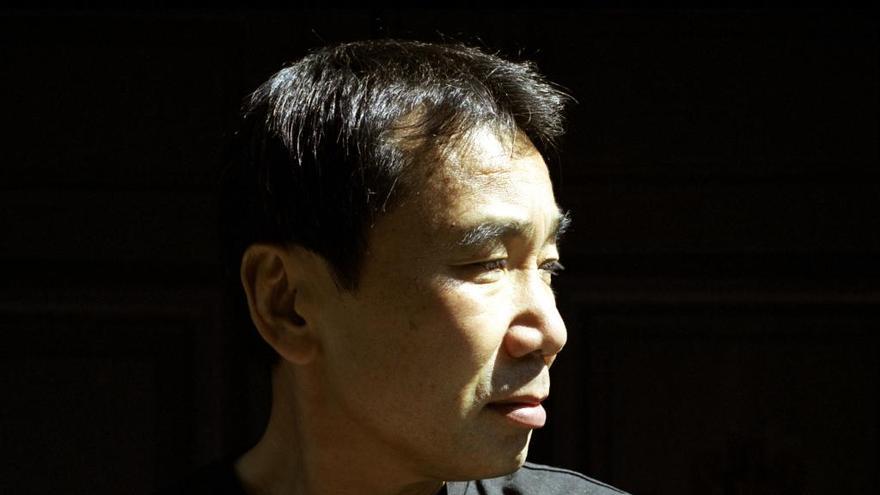

El mejor Haruki Murakami vuelve, la misma versión que parió Al sur de la frontera, al este del sol, Tokio Blues, Kafka en la orilla o Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. esta vez con La muerte del comendador (Tusquets). La historia es sencilla: un pintor de retratos comerciales muy cotizado es abandonado por su mujer. Él, tras digerir la decisión, emprende un viaje hacia ninguna parte, comunica a la empresa que hace de intermediaria con sus clientes que no va a trabajar más por encargo y huye, porque en todos los libros de Murakami siempre huye alguien. Un amigo suyo, hijo de un afamado pintor tradicional japonés, consciente de que no pasa una buena situación, le ofrece vivir en la casa de su padre, que ahora sufre una progresiva demencia senil. Se trata de un viejo caserón en la montaña, donde el artista (Tomohiko Amada) hizo la mayor parte de su producción artística. Nuestro protagonista recibirá, una vez en la casa, la extraña proposición de retratar a un vecino, quien se ofrece a pagar mucho dinero por ese trabajo. Al mismo tiempo, descubre uno de los cuadros de Amada, una obra que no ha salido al mercado, se trata de La muerte del comendador, que refleja un duelo a muerte entre dos personajes tradicionales del antiguo Japón feudal. Para sobrevivir, da clases de pintura y mantiene sendas relaciones con dos mujeres casadas. Una noche, en medio de su deriva existencial y artística (¿acaso no son la misma cosa?), escucha una campanilla. Alguien la agita desde las profundidades del bosque. Ese extraño sonido le acompañará a partir de entonces cada madrugada, hasta que decida seguir la senda que lleva a la fuente que origina el soniquete. El planteamiento, como siempre, es sencillo, pero lo que en un principio parece una novela realista acaba convirtiéndose, tras un proceso de extrañamiento exhaustivo y detallado pero imparable, en una magnífica ficción fantástica, un realismo mágico nipón en el que a nadie extraña que las ideas tomen formas corpóreas y observen nuestras más íntimas actividades, como el sexo, sin emitir juicio alguno, que sean invitadas a cenar o que revoloteen a nuestro alrededor sin que sólo unos cuantos puedan verlas o hablar con ellas.

Como digo, con esta novela vuelve el mejor Murakami, aunque aún nos quede por ver, por ejemplo, cómo resolverá la trama principal y las subtramas que la sostienen. Hay dos elementos muy destacables a comentar: en primer lugar, las novelas de Murakami están siempre revestidas de una pátina postmoderna de gran hondura, una capa que hunde sus raíces también en el sincretismo cultural, en ese límite o frontera en la que se unen Oriente y Occidente e, igual que el narrador habla con fruición de obras cumbre de la literatura norteamericana o de la música clásica (en esta ocasión, el Don Giovanni de Mozart), también tiene tiempo en esta última entrega narrativa para ahondar en las raíces culturales de Japón, en su cara religiosa (budista, sintoísta...) y en su pintura tradicional, realidades desconocidas aquí. Es decir, une lo mejor de los dos mundos para servirlo en una ficción inolvidable (se le ha criticado que es un autor nacido en Japón, pero no japonés por sus continuas alusiones o referentes occidentales); también es muy destacable la calidad y el swing de su prosa, una marea de palabras y frases que absorbe poderosamente la atención de los lectores, algo muy complicado de lograr pero que él, camino de los setenta, ya ha convertido en un sello de calidad marca de la casa.

La novela es un canto a la soledad, porque solos están el protagonista y su vecino, quien le pedirá que lo retrato a cambio de una gran suma de dinero, así como también están solos aquellos con los que interactúan, se trata de personajes al borde del abismo personal o social que siguen tratando de relacionarse con otros antes de ser irremisiblemente arrastrados por el remolino de la cotidianidad; todos buscan ser y sentirse especiales, pero solo unos pocos lo consiguen. El naufragio personal del pintor protagonista no deja de ser también un extravío artístico, y la búsqueda del sendero le llevará toda la novela, siempre caminos sin final.