A bordo, pese a la marcialidad del momento, ya no existía la guerra. Los cantos, embriagados y eufóricos, empezaban poco a poco a instituir una rutina en la que las balas de los cañones adquirían un tono casi inocente de exceso musical, más hecho para la celebración que para la muerte. Muchos, de tan gallegos, habían sacado las gaitas. Por eso no entendieron cuando a lo lejos, confundido entre los bulos de la mar, se escucharon los primeros disparos. Ni siquiera hubo tiempo para el debate. Minutos después todo se había volatilizado: una lluvia cernida de metal y de tejidos humanos, cadáveres, grumos, cientos de personas arrojándose a las olas.

La caída del Castillo de Olite, la mayor tumba marítima de la historia de España, no fue producto de ningún tipo de batalla. El buque, aunque armado con una intratable línea de ametralladoras, se había quedado sin respuesta. Tres disparos desde la bocana del puerto de Cartagena, uno de ellos certero, bastaron para derribarle y arrancar bruscamente a su tripulación del ensueño de banderolas y condecoraciones que se amasaba, triunfal, al inicio del viaje. El barco había partido con un utillaje victorioso en el que sólo faltaban los cronistas y la sección de tambores: infantería de tierra, miembros de la falange y hasta un tribunal para ajusticiar sumarialmente a los adversarios.

La operación, si bien no totalmente desprovista de riesgos, parecía la apostilla plana a la barbarie. Era el final de la guerra y, nadie, en uno y otro bando, quería más frentes activos ni más sangre. Mientras en muchos puntos del país acuciaba la represión, los que todavía protagonizaban los enfrentamientos maniobraban, en un clima general de incertidumbre, en lo que ya comenzaba a asimilarse como el final definitivo de la guerra. Un total de 30 buques, con más de 20.000 hombres, habían zarpado de Castellón y Málaga con el objetivo de confirmar la rendición de Cartagena, un puerto de importancia estratégica, en otro tiempo paladín de la resistencia republicana, y de cuyo abatimiento e integración, ya pocos dudaban. Y mucho menos, entre los sublevados.

Aunque había que mantener la precaución, en el destacamento existía la convicción de que la misión era una de las más fáciles en las que habían participado. Sin embargo, las impresiones cambiaron radicalmente al embocar aguas murcianas. La vanguardia de la flota se encontró con una bienvenida nada amable: la batería de defensa de La Pajarola, con sus fusiles al viento, pulverizó en un instante la imagen de toque de trompeta y paseíllo que todos ambicionaban. Las naves decidieron inmediatamente y al unísono dar la vuelta. Salvo el Castillo de Olite, que con la radio averiada, quedó en alta mar, solitario y perdido en su quimera y en su estado de ánimo, como el soldado japonés que siguió en la isla décadas después de que la guerra hubiera finalizado.

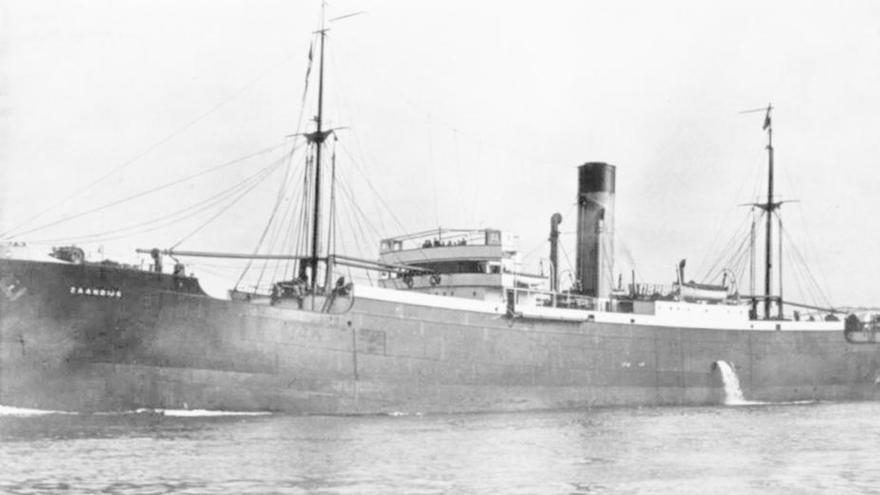

Cuenta Javier Noriega, de la empresa Nerea, que un avión de los nacionales, planeó cerca de la nave para avisar, en el código establecido, de la proximidad de la amenaza. El buque, ensimismado, no supo descifrar el mensaje y continuó, ya sin escolta, hacia la que sería a la postre su última parada. El cañonazo entró en lo que los marinos conocen siniestramente, y por su acústica atronadora, como la santabárbara: la cámara en la que se acumula la pólvora y el armamento, que acostumbra a saltar por los aires al primer roce con otra bala. Una bola de fuego se instaló en la nave. Los marineros ardían. Y en la popa, que se vencía hacia el agua, los supervivientes saltaban. El horror habla en boca del soldado Enrique García Casal, que anotó más tarde en sus diarios: «Cada vez son menos los que aguantan en el mar y tengo que hacer de tripas corazón para pasar por donde no hace un minuto acaba de hundirse alguno. Nunca había visto ahogarse a alguien y ahora que veo casos por docenas me fijo en que parece como si les tirasen los pies hacia el fondo». Las cifras tampoco andan cortas en cuanto a descripción y connotaciones: de las 2.112 personas que se enrolaron en el Castillo de Olite, un mercante de movimientos premiosos e intrincada trayectoria, 1.476 quedaron sepultadas. El aire penoso de las gaitas, las mutilaciones, las armas. Todo, danzando entre el musgo, desorientado.