En los tiempos líquidos que nos han tocado -Zygmunt Bauman dixit-, las cosas vienen y van más rápido que las personas, que ya es decir. Las modas, los artilugios e incluso las frases hechas tienen una fecha de caducidad más corta que los yogures: decimos efectiviwonder y de repente, ¡jarl!, pasan unos años y nadie nos entiende. Las referencias surgen de modo instantáneo, se extienden con la celeridad de un virus y se disipan como la bruma que se lleva con ella los sueños de la noche anterior. Acumulamos toneladas de objetos imprescindibles que desechamos presionados por la propia industria que los ha producido hace nada; si alguien se resiste, la familia, las amistades o las películas -ahora serían las series de televisión- nos marcan el camino correcto para estar al día. Y de esta forma, lo de anteayer es viejo (o vintage, si se le ocurre volver para unos pocos) y se genera una arqueología repentina, que tiene el curioso efecto nostálgico de trasladarnos a unos años atrás.

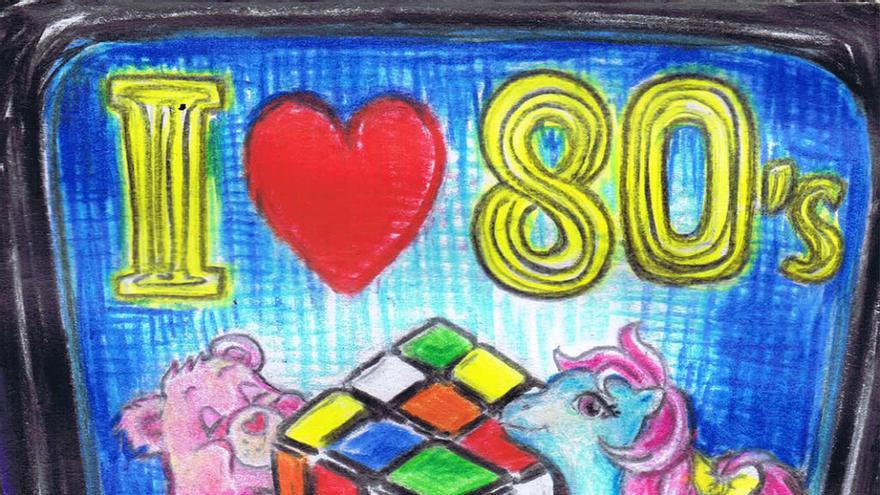

Los años ochenta fueron prolijos en este tipo de restos arqueológicos. Uno de los más señeros y representativos fue sin duda alguna el cubo de Rubik, eso a lo que había que darle vueltas para resolverlo en el menor tiempo posible; si bien hubo rubikianos que se dedicaron en manos y alma al reto, la mayoría lo que hacíamos era retorcer el cubo con perplejidad desesperada hasta que, como mucho, lográbamos igualar los colores de una o dos caras. Entonces, se quedaba primero encima del escritorio como pisapapeles, para luego pasar a la estantería para apoyar libros. Un día (y este es uno de los misterios más grandes de la arqueología repentina) el cubo desaparecía casi al unísono de todas las casas, dejando solo en algunas habitaciones una fantasmagórica sombra geométrica. Se dice que hoy en día sigue siendo el juguete más vendido, con trescientos cincuenta millones de unidades. Esta cifra me inquieta un poco; si nuestra sociedad sufriera un cataclismo mundial (y con los gobernantes que tenemos no es muy descartable esta opción), imagino a los historiadores del futuro intentando descifrar qué utilidad o simbología religiosa transmitía el cubo. No sé a qué conclusiones llegarían, pero seguro que nada favorables para nuestra generación.

Si cubo de Rubik en casa solía haber uno, las cintas VHS eran legión. Invadían las casas y las estanterías se ampliaban para dar cabida a cada vez más de ellas. En las cintas se grababan decenas de cosas que jamás volvíamos a ver, pero que nos hacía sentirnos seguros tenerlas para siempre, era atrapar ¡por fin! el pasado de un modo más eficiente que si lo hubiéramos cincelado en la piedra del código de Hammurabi. Pelis, retransmisiones deportivas -¿cuánta gente tenía grabado el España-Malta y quién volvió a verlo?-, hasta series con sus anuncios incluidos, todo se almacenaba con profusión y celo. Recuerdo haber visitado la casa de más de un amigo que les tenía dedicada una habitación a las cintas de vídeo, las cuales mostraba como el guía de un museo. Ahora, las galerías interminables de cintas son los discos duros multimedia y pronto serán -qué nombre más adecuado- nubes que no ocuparán espacio. Ideal para los pisos cada vez más pequeños, ¿verdad?

Y cierro este artículo con el cacharro que más echo de menos: las pinball. Si bien es cierto que no podemos circunscribirlas solo a los ochenta, fue en esa década cuando no había bar que no tuviera una. El principio tan básico de usar los índices -vale, alguna que otra patada o empujón a la maldita máquina se nos escapaba más de una vez- y entrar en una dimensión adictiva y fantástica era alucinante. Los diseños de las máquinas, la música y los efectos de sonido, las trampas y los trucos para conseguir el objetivo eran una mezcla de mala leche y buen humor insuperable. Además, por lo espectaculares que eran, tenían la virtud de congregar a varias personas en derredor y casi se disfrutaba tanto jugando como viendo jugar. El mundo de las pinball pasó por los ciclos habituales del arte, y si bien las primeras eran sencillas y efectivas, las siguientes eran cada vez más complejas, hasta llegar a un rococó imposible y disfrutón. Así que, por favor, si eres de las personas afortunadas que tienen una en casa, no dejes de invitarme. Yo llevo las birras.