Durante décadas, algunas de ellas indoctas y temibles, los vecinos miraban la cueva extrañados, aunque también endurecidos por preocupaciones más sensatas y recurrentes, sin apenas dedicar a la proeza del paisaje más pensamientos que los que se necesitan para disipar las fantasmagorías con las que a menudo sorprende la naturaleza. Olfateaban la penumbra, miraban la solemnidad catedralicia de las piedras mientras enderezaban un cigarrillo para distraer la faena. Algunos percibían un murmullo sagrado, de los que infunden ese tipo de terror inmemorial que los antiguos identifican con el respeto. Las tardes de lluvia muchos utilizaban su cámara como aprisco para proteger a las bestias. En el pueblo se hablaba de un rincón endemoniado, infestado de las cosas de los espíritus y de los druidas.

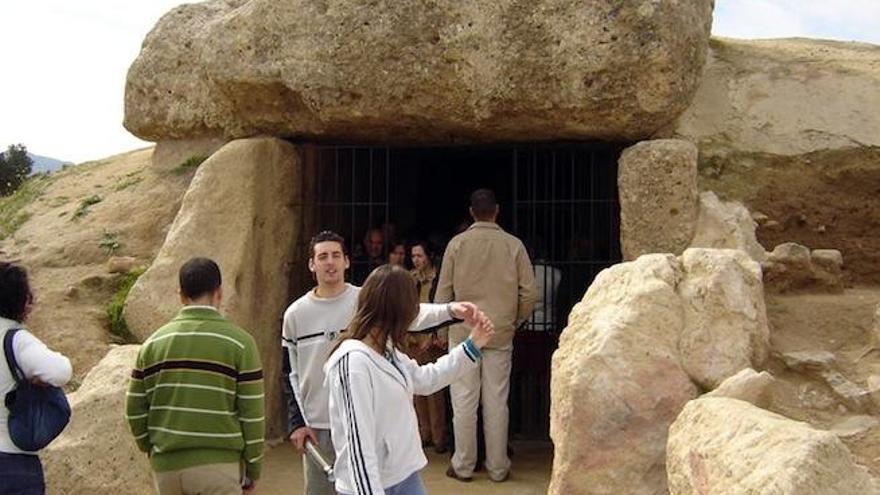

El dolmen de Menga, situado a las afueras de Antequera, fue mencionado por primera vez en 1530, pero nadie en la zona, ni siquiera en épocas remotas, dudó nunca un sólo instante de su existencia. Ni los romanos, que dejaron cascotes como islas testimoniales de su paso por el entorno, ni los árabes, que, según los historiadores, bien pudieron recuperar el sentido original y sepultar en la cámara a algunos de sus seres queridos. El más grande y antiguo de los tres edificios megalíticos que inspira ahora la única candidatura española a la declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco, siempre ha estado abierto, dejando su gran boca adintelada a la vista de los curiosos y de los labriegos.

Cuenta Bartolomé Ruiz, director del conjunto, que en su interior, en 2005, se encontró un pozo inutilizado, probablemente incorporado a la estructura en un periodo muy posterior al de la construcción del complejo. El Menga, una impresionante capilla funeraria de poderosos pilares interiores, data de hace más de 6.500 años, cuando nació, en una tarea hercúlea y descomunal, para ser el centro de gravitación religiosa de las comunidades de hombres y mujeres que vivían en la zona.

Más de un siglo después de que Alfonso XII, en 1886, le diera por primera vez rango de monumento, sus piedras, enhebradas con una solidez tremebunda, casi pinzadas por la magia, vuelven a ejercer de núcleo de una necrópolis cuyos elementos, imbricados en diferentes etapas primitivas, han acabado por configurar el mayor proyecto reivindicativo de conservación que ha conocido la comarca. El dolmen milenario es el centro de una candidatura, que cuenta con singularidades de escala universal a lo largo de cinco elementos: las edificaciones prehistóricas, a las que se añaden los túmulos de Viera y de El Romeral, descubiertos posteriormente, y el paisaje alucinado y revoltoso que compone la Sierra de El Torcal y la Peña de los Enamorados.

Cámaras mortuorias enraizadas con todo tipo de accidentes subterráneos, galerías, pasadizos, falsas cúpulas. Un monte sembrado de incertidumbres y de sacralidad que se asoma a una montaña con silueta de durmiente y a una cordillera situada justo encima de un paisaje, El Torcal, en el que la piedra parece hecha con los devaneos del humo y la verticalidad de las agujas. A pesar de su innegable magnetismo, no es el impacto visual, ni siquiera la magnificencia de las construcciones, lo que convierte a los dólmenes en un enclave único en el mundo. El investigador Michael Hoskin, profesor de la Universidad de Cambridge y estudioso de la relación entre la astronomía y los asentamientos humanos, descubrió una particularidad que imprime fuerza y carácter definitivo al complejo. Al contrario que el 99,9 por ciento de los megalitos, dos de las tres edificaciones que componen la necrópolis de Antequera, El Menga y El Romeral, no orientan sus corredores hacia el sol, sino a la tierra. Con el mayor y el más antiguo no había dudas: su referente visual es, claramente, la Peña de los Enamorados. El último, el tholos, ofrecía más resistencia.

Fue el propio Bartolomé Ruiz el que en el último viaje a Málaga del científico le desveló sobre el terreno el sustancioso horizonte al que se precipitaban las piedras de El Romeral: nada menos que El Torcal de Antequera. Paseando entre las rocas, Hoskin corroboró la tesis en la que había estado trabajando desde hace mucho tiempo, que el paisaje, y no sólo los túmulos, formaban parte de una orografía cosmogónica y sagrada en la que los hombres primitivos inhumaban a sus muertos y hacia la que en ocasiones peregrinaban en rituales y celebraciones

consagrados a la vida y la muerte, al sol y a las cosechas.

Muchos años antes que Hoskin, Lady Louis Tenison ya había mostrado su extrañeza por la disposición inusual del dolmen de Menga. La escritora victoriana decidió incluir el enclave en su libro sobre Andalucía y Castilla después de leer la traducción de un ensayo primerizo del arquitecto Rafael Mitjana. No serían los últimos en sentirse fascinados por la fuerza que desprende el conjunto. La lista, que incluye a Le Corbusier, es casi inacabable. Y se multiplica a partir de principios del siglo XX, cuando José y Antonio Viera, dos hermanos sevillanos que habían obtenido plazas de funcionarios en el Ayuntamiento de Antequera, decidieron emplear sus ratos libres en investigar los terrenos, dando lugar al hallazgo de las tumbas Viera y de El Romeral. Del primero existía testimonio, aunque se sabía que era de difícil localización y acceso.

El segundo, con su estructura interna abovedada, fue encontrado a cinco kilómetros, en el mismo campo visual. Una última pieza para un espacio de hechicería y memoria, afín, en sus miedos, a todo lo que somos.