Opinión | Mis días marinos

Estancias del alma

Estanciasdel alma / Mariano Vergara

Mi casa, como un templo erigido en la dirección adecuada, se extiende desde el este por donde cada mañana veo aparecer a Apolo en su carro de fuego por sobre el horizonte de nuestro mar, o por encima de las terrazas rojizas del Castillo de Santa Catalina, hacia el oeste por donde se oculta al caer la noche, entre las altas naves góticas de los bambúes gigantes de La Concepción, que parecen atisbarse por entre las ramas de los plátanos de Indias del Limonar. En medio queda a veces Selene, la luna, la inconstante luna del juramento de amantes, de Romeo a Julieta en la tragedia shakesperiana. Quiero decir con esto que estoy entre los dos puntos de referencia de la obra de los hermanos Verónica y Carlos Díaz de Bustamante Loring, que conforman un mundo antiguo, soñado y barroco, en la bellísima exposición que, como un tesoro escondido, que necesitara un plano escrito en sánscrito en los anales del cielo, encuentra el paseante, que caminando del puente a la Alameda, por la ancha y florida acera civilizada, llega casi por compromiso a las salas Mingorance del Archivo Municipal.

Málaga es algo más que una ciudad no en la tierra. Es algo más que jazmines junto al agua negra. Málaga es la constante posibilidad del milagro, la presencia de lo inefable a la vuelta de una esquina, el estupor de verse reflejado de pronto en el espejo del claror de los ojos de Rilke, o en el de la frente alta y los ojos claros de los antepasados galos de Rimbaud. Porque todo eso flota en las calles de la ciudad a la que un soplo de eternidad pudo destruir. Pero no lo hizo. Y con ello, con no hacerlo, murió la muerte. Y la vida campa a sus anchas entre colores que estallan y olores que provocan ensoñaciones enfermizas y pecadoras, porque la contemplación de la belleza primigenia produce un estado de estupor, que debe ser muy similar al reflejo de las llamas eternas en una piel tersa. Puso Dios la belleza en la tierra para que fuera robada, como dijo alguien que no recuerdo, pero ese robo es el pecado que nunca se perdona, el alcanzar osadamente las manzanas doradas, como graciosamente intenta Mercurio en La Primavera de Botticelli. En Málaga la mitología y la iconografía pagana están presentes siempre, hasta en las cabezas de carnero del trono de la Expiración, o en una estancia de la sutil, compleja, delicada, turbadora obra de Verónica y Carlos Díaz de Bustamante.

Decía antes que uno llegaba casi por compromiso ya que no conocía previamente la obra complementaria de estas dos personas, que además son hermanos de sangre, esplendidos tataranietos de los cuasi mitológicos Jorge Loring y Amalia Heredia. Porque había oído hablar de ellos, por haber quedado citado con un grupo de amigos y por romper la estúpida monotonía de pasar la primavera ante la pantalla de un ordenador.

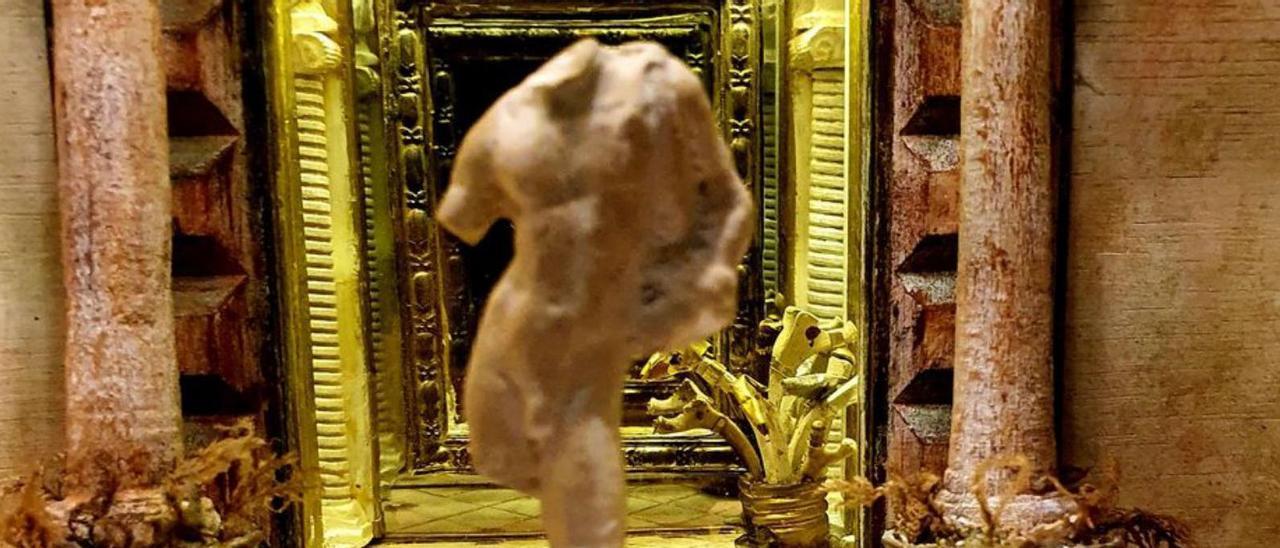

Y surgió el milagro, que siempre es inesperado. Un rompimiento de gloria como los frescos de las bóvedas de los palacios italianos y españoles. Y uno se encuentra con una joya deslumbrante colocada en el centro de la sala, creada en cristales, y mármol y bronce y porcelana, pero de puros restos, de desechos de materiales nobles, pero también pequeños huesos de animales, conchas, pequeños objetos encontrados y coleccionados por Carlos como en los gabinetes del XVIII, que en su mente prodigiosa y analíticamente soñadora adquieren la forma de una jaula, que encierra el recuerdo del templete de la Concepción, como las jaulas de oro que encontró Marco Polo en la Ciudad Prohibida, o el jesuita Pantoja, que trascribió la música china en un clave, en las que el emperador guardaba los pájaros autómatas que alegraban mecánicamente su vida envuelta en livianas, ingrávidas e inconsútiles sedas, las mismas que Verónica pinta a mano en sutilezas transparentes como la que ayer envolvía su cuello sobre el que caían ondas de cabello negro como en los frescos de Cnosos.

Es esta una exposición que necesita mucho tiempo, mucho estudio, una alta cultura, unas amplias dosis de espiritualidad y trascendencia, pero también hedonismo, alegría de vivir, nostalgia por lo no vivido, melancolía de lo no atisbado, amor al arte, a Italia, a nuestro mundo orgullosamente latino, al renacimiento y al barroco, al Borromini de San Carlo alle Quatro Fontane, al salero de Cellini en la Kunst de Viena y a su orfebrería de mínimos objetos delicadísimos y monedas conmemorativas cesáreas, al Bernini de Piazza Navona o San Pedro del Vaticano, a la ópera barroca de Armide, L’incoronazione di Popea, Orfeo y Alcina, a los castrati y a Farinelli y a Philippe Jaroussky, al que escucho Vedró col mío diletto mientras escribo, a los cenotes de Centroamérica a los que se asemejan los mares sagrados circulares, a Ruskin y las ruinas de monasterios y abadías, a los paisajes de prismas de hielo y los contraluces de gélidos atardeceres de los mares del norte en las obras desoladoras de Caspar David Friedrich, a Canaletto y a Guardi, que inspiran las arquitecturas efímeras de las escenografías doradas que huyen del feísmo rampante, a los espejos encontrados de Borges, «todo acontece y nada se recuerda/en esos gabinetes cristalinos/ donde, como fantásticos rabinos, leemos los libros de derecha a izquierda…» a la cámara oscura, ese instrumento óptico, que es negro y nos permite obtener una proyección plana de una imagen externa sobre la zona interior de su estructura… Como me ocurrió durante la visita a la muestra. Y sobre todo a Venecia, la ciudad inexistente, la ciudad elevada sobre palafitos, agonizante desde su nacimiento en el mar como Venus, patria de la belleza y hogar de la muerte, capaz de construir el Puente de los Suspiros y el Bucentauro, capaz de la belleza efímera de la música excelsa y del deslumbramiento de sus pintores, inspiradora, morada y panteón de tantos, que la amaron, la detestaron y decidieron que la vida no tenía sentido fuera de ella. Todo esto y mucho más están presentes en las estancias que Carlos Díaz de Bustamante ha llenado con la desbordante imaginación de su culta inteligencia en cajas de luz, algunas de las cuales han llegado a recordarme en su pequeñez grandiosa la disposición de la soberbia exposición de Aníbal Carracci actualmente en El Prado.

Y piensen ahora en un políptico de Piero della Francesca, o en alguna sacra conversación del alguno de los grandes del Quatrocento. Seguimos con Italia, con sus colores que van difuminándose poco a poco, muy lentamente, conforme el espectador va alejándose de la obra, en una gradación en la escala cromática, que parece que el color va a desvanecerse. Y así ocurre en el tríptico de Verónica, de personajes ataviados con gorros como el del duque de Mantua y el brazo de Leda se convierte y transforma en el propio cisne voluptuoso y al fondo algo parecido a un horizonte nos atrae misteriosamente, como el canto de las erinias a Orestes, para ir hacia allá y descubrir qué se esconde tras las veladuras.

Y recuerden la danza de la muerte en El Séptimo Sello de Bergman, o en la Santa Hermandad gallega, o en las suplicantes y plañideras de los antiguos entierros en aldeas perdidas de Castilla y después alcen la mirada y verán arcos en ruinas a través de uno de los cuales se adivina la barca de Caronte en la laguna Estigia. Porque esta obra en amarillos y anaranjados tonos se llama La escalera del cielo. Pero no lleva a los cielos de Murillo, ni a los mundos celestiales, ni a la Gloria del Dante. Lleva a Júpiter, padre de los dioses y los hombres, al mundo pagano de Juliano el Apostata y los simbolistas franceses. Por eso prefiero llamar al cuadro Scala coeli, en latín, que al fin y al cabo era su idioma. Una de estas mañanas de primavera, cuando el frescor todavía convierte en delicia un paseo por la Alameda, vayan a soñar un rato, observen cuidadosa y atentamente esta exposición, mírenla con el alma abierta y los ojos fijos, siéntanse mediterráneos, latinos, plácidamente convencidos de que han nacido en la cuna en la que hay que nacer para ser libres y cultos. Si no es así, lo siento por ustedes. En ese caso sería conveniente hacérselo mirar.

Suscríbete para seguir leyendo