La relación que mantengo con los cementerios es práctica y social. Acudo a ellos cuando es necesario y lo hago sin atisbos de atracción morbosa, repulsión o miedo a lo sobrenatural; son espacios tranquilos y ordenados, con esa tristeza metódica e inevitablemente impersonal que tienen los lugares ideados para un número infinito de despedidas, como lo son también las estaciones de tren o los aeropuertos, si bien en ambos enclaves vivimos despedidas más llevaderas y tienen la contrapartida alegre de los reencuentros. Los cementerios nos advierten de la fatalidad que aflora en los versos de Rubén Darío:

Y el espanto seguro de estar mañana muerto, / y sufrir por la vida y por la sombra y por / lo que no conocemos y apenas sospechamos, / y la carne que tienta con sus frescos racimos, / y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos.

Cuando nos vamos de allí y volvemos a sumergirnos en el tráfico y las actividades del día a día, se nos queda durante un tiempo una imperiosa necesidad de vivir, a la par que una aceptación melancólica y resignada de lo que un día llegará.

Diferente y parecida sensación me suscitan los cementerios históricos. El objeto de visitarlos no provoca los sentimientos habituales de pérdida o consolación, y sin embargo los primeros minutos que transcurren en ellos tienen un punto entre inquietante y curioso, resumido en un único pensamiento: estamos metiendo las narices en lo que nos dejaron quienes se fueron para que nos acordásemos de su paso por este mundo. Normalmente los cementerios históricos conservan la parte de los panteones y los mausoleos, ya que el paso del tiempo -o la visión corta de algunos conservadores- derriba los vestigios de las personas humildes, elaborados con materiales de menos calidad y lucimiento.

Ante esta continuación de la desigualdad en el otro mundo, la imaginación popular se rebela e inventa historias y fantasmas. En el caso del cementerio de San Miguel, junto a las moradas eternas de las familias más insignes de Málaga, hay tres casos que llaman la atención. Uno es el de Antoñito, el espíritu de un niño pequeño al que los visitantes dejan ofrendas de caramelos y juguetes; se cuenta que desaparecen sin causa lógica y las pocas golosinas que quedan junto a su nicho están mordisqueadas por dientes diminutos. Otro es el de una niña a la que todavía no se le ha puesto o querido poner nombre, que tiene al parecer la habilidad de interceder en las rupturas amorosas y arreglarlas; así, junto a su nicho se pueden encontrar cartas de amantes despechados o parejas en problemas, que al menos así se desahogan y ponen en orden sus desdichas sentimentales.

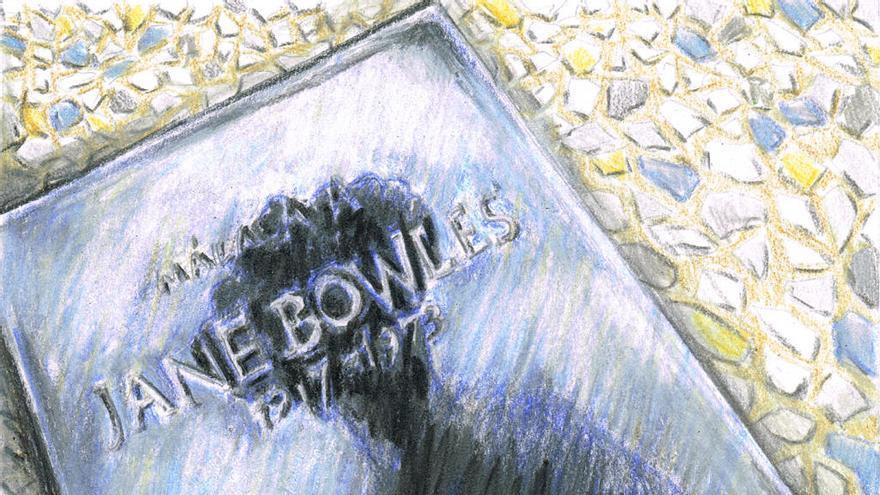

Mención aparte merece la última fantasma incorporada al imaginario del cementerio: Jane Bowles. La escritora neoyorquina pasó los últimos años de su vida en Málaga y, por azares del destino, fue enterrada en San Miguel. Su celebridad pasó desapercibida hasta que una estudiante marbellí se apiadó de su recuerdo y emprendió una lucha anónima y esforzada por recuperar su memoria: tras localizar sus restos y consultar a Paul Bowles, al que fue a visitar a Tánger, decidió llevarla al cementerio antiguo de Marbella. Por casualidad esta aventura personal llegó a oídos de la prensa, y aunque la estudiante ya había pagado la tasa municipal para estos menesteres, el Ayuntamiento dio marcha atrás y decidió que Jane permaneciera en San Miguel, donde ahora hay una lápida con su nombre y el apodo con el que su amigo Truman Capote la llamaba, ¡Cabeza de gardenia!». El Ayuntamiento nunca ha devuelto el dinero de las tasas a la estudiante.

Parece que Jane está alterada por lo ocurrido y los aniversarios de su fallecimiento, ocasión en la que suele hacerse un sencillo homenaje por parte de poetas y gente de la cultura, se aparece junto a su tumba, vestida de negro y con un ademán lejano y triste. Cuentan que cuando quieren hablar con ella o reclamar su atención, el espíritu comienza a andar y desaparece tras un panteón. Al doblar la esquina de este, ya es imposible encontrarla.

Quien quiera conocerla mejor, que lea su novela Dos damas muy serias, un texto desconcertante y exquisito. Como su espíritu.