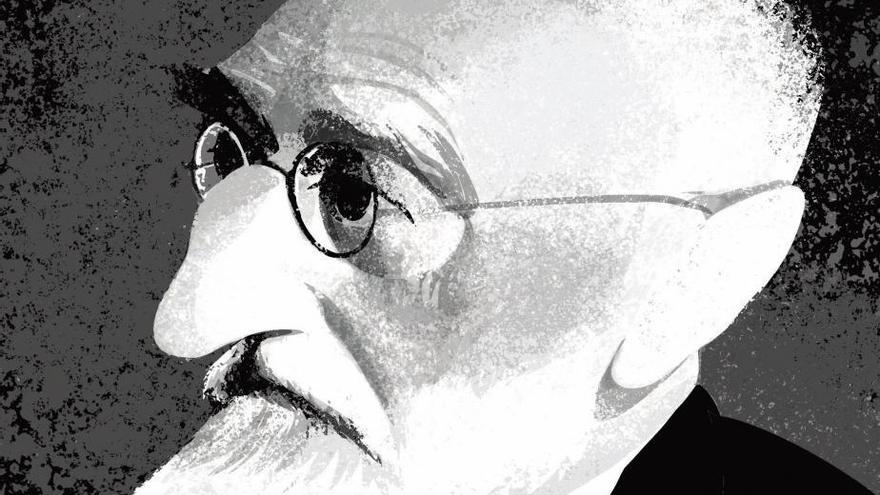

Miguel de Unamuno y Jugo (Bilbao, 1864-Salamanca, 1936), que se autorretrató como un Job cercado por las contradicciones y dispuesto siempre a la pelea, encarnó sin sombra de desmayo una doble tragedia: la del hombre que anheló la inmortalidad a través de la fe cristiana en la resurrección (no sólo la del alma, también la de la carne, nada más y nada menos) y la de quien quiso disputar -o sea, discutir con vehemencia con las únicas armas de su inteligencia acuciante y de su proteica escritura- en todos y cada uno de los acontecimientos que marcaron la época feroz que le tocó vivir. Acertado o equivocado, jamás se resignó al silencio. Aún bajo vigilancia policial, murió con la palabra en la boca, junto al brasero que le chamuscaba literalmente las zapatillas y los pies. «Y llegado aquí os he dicho que hay que aceptar el conflicto como tal y vivir de él», dijo en Del sentimiento trágico de la vida, un libro que es aconsejable leer de jóvenes y de viejos para captar en su profundidad ese ávido deseo unamuniano de Dios.

Vitalista y antirracionalista que jamás pensó en dimitir de la vida (todo lomás, una destitución), Unamuno ha vuelto inopinadamente al centro de la actualidad española. Y uno no sabe muy bien si ese regreso es resultado del engranaje de las casualidades (la reedición diez años después de la biografía canónica que le dedicaron Colette y Jean Claude Rabaté, la película de Amenábar o la publicación de Arqueología de un mito, la versión que Severiano Delgado Cruz ofrece de aquella debatida jornada del 12 de octubre de 1936 en el paraninfo de la Universidad de Salamanca) o porque a esta altura de 2019, un poco hartos del enquistamiento de la vida política nacional, intuimos en la herencia unamuniana un «legado de valentía moral e integridad», según palabras de Arturo Barea. También puede ser que aquella afirmación hecha por María Zambrano a la altura de 1940 mantenga cierta validez: «El último ídolo, tal vez, de la España que necesita ídolos y fenómenos a quienes adorar».

Sea como fuere, Unamuno se ha colado en las páginas de los periódicos y sus suplementos literarios, en las salas de cine y en las librerías. El matrimonio Rabaté, autores de la biografía sobre quien fuera hasta en tres ocasiones rector de la Universidad de Salamanca (fulminantemente despojado del cargo por Alfonso XIII y su dictador favorito, Primo de Rivera; por el presidente de la II República, Manuel Azaña, y por el general Franco en plena Guerra Civil), publicó también el año pasado En el torbellino. Unamuno en la Guerra Civil. Estos dos hispanistas franceses cuentan ahí por lo menudo la controvertida posición del escritor en la última contienda española: de su adhesión inicial a la insurrección militar, en la que veía el camino para reordenar la República que con tanto ahínco había contribuido a establecer, a su famosa intervención de aquel 12 de octubre, apenas dos meses y medio antes de morir en su casa salmantina. Ocurrió un 31 de diciembre de 1936. Fueron cuatro falangistas, entre ellos el tenor Miguel Fleta, quienes al día siguiente portaron su féretro. Una apropiación póstuma. Y eso que al día siguiente de su controvertido y desconocido discurso del paraninfo ante Carmen Polo de Franco, el general José Millán Astray y el obispo Plá y Deniel (no hay documento escrito o sonoro, salvo un sobre garabateado con algunas palabras), la Corporación municipal salmantina había votado por unanimidad la expulsión del egregio concejal bajo la acusación de que el escritor era un «antipatriota» aquejado de «vanidad delirante». También se le retiró el título de alcalde honorario.

Unamuno murió como vivió: siempre contra esto y aquello, contra los hunos y contra los hotros. Miembro relevante de la Generación del 98 (en realidad, su precursor junto al malogrado Ganivet, pues era ocho y nueve años mayor que Baroja y Azorín, respectivamente, y sacaba once a Maeztu y a Antonio Machado; dos tan sólo a Valle-Inclán, que fue casi siempre a su aire), el seguimiento de su deriva ideológica y religiosa resulta apasionante para tratar de entender la posición de un intelectual, cosmopolita y provinciano a la vez, ante las mutaciones de la sociedad española y europea de su tiempo: la pérdida de Cuba y Filipinas ante la potencia emergente, la crisis de la primera Restauración borbónica por las ineptitudes de Alfonso XIII, la Primera Guerra Mundial, el comunismo, el auge de los fascismos… De ahí la importancia de la muy equilibrada biografía que los profesores Rabaté publicaron hace diez años, aligerada en esta reedición y con precisos matices sobre la disputada historia de los últimos meses de vida de Unamuno. Los interesados en la figura de quien era considerado a su muerte como el «primer escritor de nuestro idioma» y un «inventor de espléndidas discusiones», según Borges, tienen que leer asimismo el libro que le dedicó en 2012 Joan Juaristi, probablemente el más unamuniano de los poetas de su generación.

El matrimonio Rabaté sigue la peripecia vital de Unamuno con equilibrado pulso y una minuciosa consignación documental que acredita lo que cuentan: de la infancia en el Bilbao liberal y sitiado de la tercera guerra carlista a la nueva «carlistada» que fue, al fin y al cabo, el alzamiento de generales africanistas, requetés y falangistas contra la legalidad democrática republicana.

Unamuno fue vasquista, marxista, socialista, antialfonsino… No soportaba a Azaña, en quien veía a uno de los principales responsables de lo que consideraba el «fracaso» de la II República. Europeísta, primero, y fiero antieuropeísta después, acabó viendo en Don Quijote al Cristo español, el epítome del «alma» peninsular. Descubrió el paisaje castellano, el «fondo eterno» y la intrahistoria de los días mesetarios a Antonio Machado, Azorín y otros. Su cristianismo es, desde luego, de una punzante singularidad. Se sintió «hermano» de Kierkegaard (ambos abrazaron un subjetivismo filosófico sin concesiones) y ensayó un personal existencialismo (antes del auge de los existencialistas) a partir del «hombre concreto, de carne y hueso», como dice en la primera página de Del sentimiento… El Santo Oficio Católico lo condenó en 1957 como no creyente, según recuerda Donald Shaw en La Generación del 98, e incluyó dos de sus obras en el Index librorum prohibitorum et derogatorum. Facetas que los Rabaté repasan, sin interferencias, en su monografía. Y también las del escritor ininterrumpido que fue Unamuno. Practicó todos los géneros literarios (de la novela al teatro, pasando por la poesía, el ensayo, el artículo de periódico, las cartas…), pero casi siempre con desigual fortuna. Fue un punto atrevido con sus nivolas (la novela como escritura impremeditada, «a lo que salga») y se fijó en algunos de los románticos ingleses y en Leopardi para hacer una poesía meditativa. Con el tiempo llegó a reconciliarse, sin embargo, con líneas de la poesía española que había desdeñado. Rubén Darío, de poética tan opuesta a la de Unamuno, llegó a decir que éste era sobre todo un poeta. Algunos de sus sonetos están entre los mejores de la lengua castellana. Cernuda pensaba con razón que Del sentimiento…, el gran libro unamuniano, era obra de un poeta en ejercicio.

Hay dos endecasílabos en El Cristo de Velázquez que dan cuenta de la tragedia que hizo suya Unamuno: «¡Y tu sueño es la paz que da la guerra/ y es tu vida la guerra que da paz!». Por eso, quizás, no pudo callarse aquel 12 de octubre de 1936. Amenábar intuye en su película, Mientras dure la guerra, que aquel episodio es crucial para entender a Unamuno. Distinto es que nos convenza su manera de contarlo. El primero en hacer el relato de lo que dijo el entonces rector salmantino (no lo era ya para los republicanos, sí para los insurrectos) fue Luis Portillo en 1941. Reconstruyó la historia y parece acreditado que se tomó libertades con la literalidad del discurso de Unamuno. El historiador e hispanista Hugh Thomas dio por exacto ese relato. Es la versión que internacionalmente hizo de Unamuno un defensor de la razón frente a la barbarie. Contra el grito legionario del «¡viva la muerte!» y el «abajo la inteligencia!» de Millán Astray, el «venceréis, pero no convenceréis» unamuniano.

Severiano Delgado Cruz pone reparos a lo que sabemos por Portillo. Los Rabaté han aportado el documento con el guión (un sobre con palabras sueltas: vencer, convencer, odio y compasión, Rizal…) que utilizó en aquella jornada Unamuno. Éste no tenía previsto intervenir, pero algo debió revolverse en el interior del viejo polemista, del abrazador de la tragedia. Cercana la muerte, fue el discurso de su vida de gran contradictor y de gran contradictorio. Un discurso del que paradójicamente (otra paradoja más) sólo han quedado esos pocos vocablos sin ilación. Y lo que resulta claro, vistos los sucesos posteriores (las destituciones fulminantes, la reclusión domiciliaria o las recriminaciones de que fue objeto aquella misma tarde en el casino de Salamanca), es que Unamuno dijo lo que no quería oír ninguno de los reunidos para celebrar el Día de la Raza, empezando por Millán Astray. Fue el fundador de la Legión, por cierto, quien subió al coche oficial de Carmen Polo.

Unamuno fue un vehemente antimoderno con un rastreable fondo reaccionario. Así lo vio Cernuda, por ejemplo. A diferencia de Antonio Machado no supo entender, en toda su profundidad, la irrupción de la clase trabajadora y de las masas en la vida política y social española. Y tampoco la necesidad del profundo plan reformista que encarnaba Azaña. Pero su tragedia, cifrada en aquella perseverante voluntad de permanecer aún más allá de la muerte, sigue acompañándonos como una apasionada manifestación de la necesidad de la esperanza.