Tenía pensado escribir hoy sobre la pandemia que nos azota, para lo que había recabado información a varios doctores y catedráticos en medicina, que gustosa y generosamente me dieron tal cantidad de datos, que necesitaría algo más de una tarde para ordenarlos. Tal es el grado de confusión, opiniones encontradas, rumores nunca confirmados, desconcierto generalizado y caos, que he aceptado los consejos de varios de ellos para dejar que las ideas se asienten durante un tiempo y estar a resultas de lo que ocurra en las próximas jornadas. Tengo que decir que el nivel intelectual de los amigos consultados es parejo a su generosidad y el simple hecho de que hayan atendido mis peticiones es para mí un verdadero honor, que espero poder corresponder, dejando claro de antemano que hay un punto en el que los diez han estado de acuerdo: las cosas no pueden estar haciéndose de peor forma.

Dicho esto y teniendo presente la costumbre de contar cuentos e historias en las épocas de peste, he decidido sobre la marcha contarles, al itálico modo, algo que llevo en mi recuerdo desde hace muchos años y que es la historia a trazos, como en el boceto de un cuadro, de la emperatriz Isabel de Portugal. Creo que como relato de la vida de una de las reinas más bellas y elegantes de España, en una tarde de confinamiento primaveral de una semana de disparates gubernamentales y republicanos, encaja a la perfección.

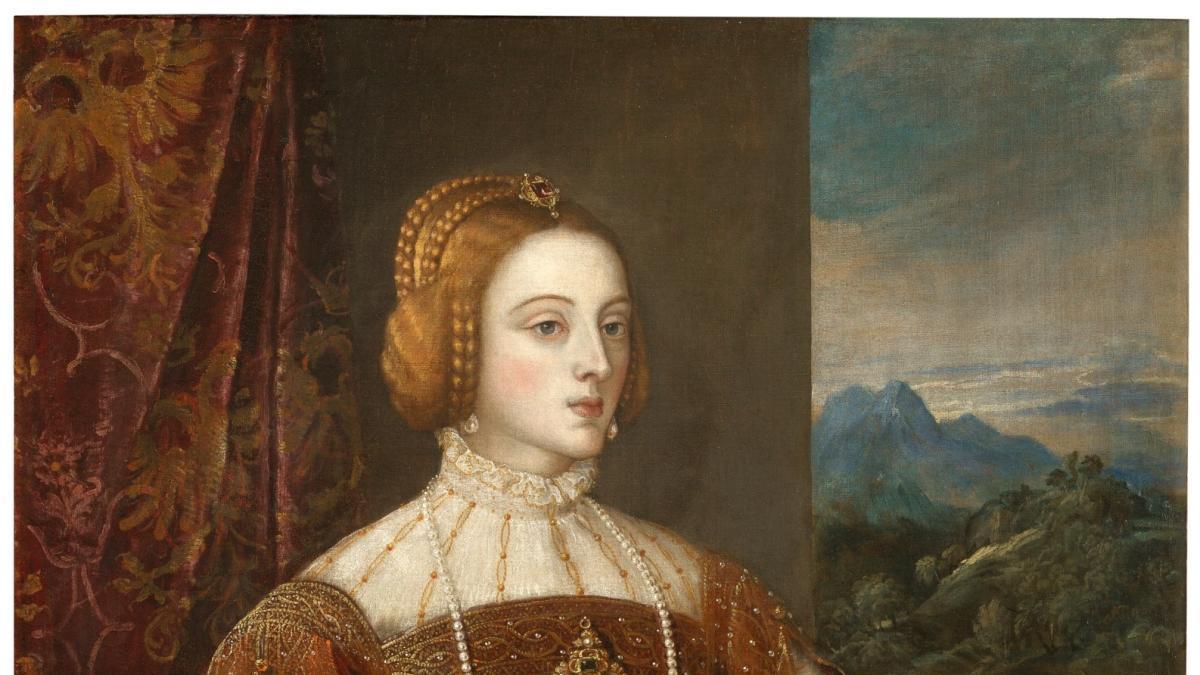

Uno de los cuadros que siempre visito cuando voy al Prado -quién sabe si podré volver alguna vez- es el retrato de la emperatriz Isabel de Portugal, esposa amadísima del emperador Carlos V, hecho por la mano veneciana del maestro de los maestros del Renacimiento, Tiziano Vecellio. Recuerden la relación que unió a Carlos V con Tiziano durante muchos años, incluida la famosa anécdota, posiblemente apócrifa, pero con la belleza de las leyendas, de la caída del pincel al suelo y recogido y entregado al maestro por el emperador. Isabel de Portugal era una mujer de una extraordinaria belleza, de ojos grises y cabello rubio, que aparece en el cuadro vestida con un riquísimo vestido de sedas recamadas y terciopelo, ataviada con deslumbrantes joyas -incluyendo la Peregrina y el Joyel Rico de los Austrias intemporalmente, puesto que el cuadro fue pintado mucho después de su muerte, cuando ya dichas preseas estaban incorporadas al ajuar de las reinas-sentada en un trono, flanqueado por un cortinaje con las armas imperiales a la izquierda y una ventana a la derecha, a través de la que se divisa un paisaje que podría recordar al fondo de la Gioconda y que introduce claros azules en un ambiente dorado. Isabel aparece con un libro en sus manos, erguida, con un cierto hieratismo bizantino con la «maestas» imperial reflejada en su mirada perdida en un invisible horizonte. El efecto es ciertamente impresionante, a pesar de que el cuadro está muy mal ubicado en una esquina de una de las salas grandes, quizás por su proximidad a la soberbia escultura broncínea del César Carlos que realizara Pompeo Leoni. Descubrí este cuadro, como otras muchas bellezas, gracias a Juan Gil-Albert, que cuenta en alguno de sus libros que ahora no recuerdo, cómo en su infancia su padre le llevaba al Prado los sábados por la mañana y a veces veían pasar a una elegantísima y bellísima señora de ojos profundamente azules, seguida de dos damas, que se dirigía directamente a ver este cuadro y ante la que su padre se quitaba el sombrero e inclinaba la cabeza. Era la reina Victoria Eugenia. Este cuadro fue pintado por Tiziano varios años después de la muerte de la emperatriz, sobre la base de un pequeño retrato de ella, que Carlos conservaba a pesar de su escaso valor, por el verismo que la imagen reflejaba respecto del verdadero rostro de Isabel. El cuadro acompañó a Carlos durante toda su vida, incluso en sus viajes por los dominios imperiales después de enviudar y fue trasladado a su retiro del monasterio de Yuste donde lo acompañó hasta el día de su muerte.

No quiero entrar aquí y ahora en los intereses políticos, familiares, dinásticos y económicos que ocasionaron este matrimonio real, porque solo quiero contarles un cuento. ¿Un cuento de hadas, como los fairy tales de la corte isabelina en Inglaterra? No, este es un cuento en que las hadas, los donceles y las jóvenes damas son nuestros, de casa, imperiales y aunque nacidos ambos fuera de Castilla, profundamente españoles. Carlos, una vez vencida la resistencia comunera de Padilla, Bravo y Maldonado, de la que tenemos el honor de descender por vía materna, se hace profundamente español, a pesar de que de los trece años de matrimonio, tuviera que pasar seis campeando por Europa, mientras Isabel con amplias dotes de mando y plenos poderes, cedidos inteligentemente por Carlos, que tenía la sana costumbre de delegar en mujeres, se hizo tan castellana, que llegaba a negarle fondos al emperador para no dejar desasistida a Castilla. Y esa corte, tanto en Valladolid, como en Madrid, como en Toledo, era la más brillante, la más rica, la más protocolariamente borgoñona de Europa, en la que músicos, pintores y poetas, ni más ni menos que Garcilaso y Boscán, rivalizaban en ser reflejados por los embajadores italianos en sus cartas y ensalzados por Baltasar de Castiglione, el retrato del perfecto caballero, el espejo de príncipes. Pero si en algún sitio brilló Isabel fue en Granada.

Isabel se casa con Carlos por su férrea voluntad de hacerlo con él, o con nadie, como rezaba un medallón que colgaba de su cuello: «O con Carlos, o con nadie». Y contra la expresa voluntad de Carlos que tardó tres años en consentir, después de escudarse en la necesidad de una dispensa papal por ser primos hermanos, ya que sus abuelos comunes eran los Reyes Católicos, de cuya sangre heredaron sin duda las extraordinarias capacidades de mando de ambos. Pero he aquí que en el momento en que Carlos conoce a Isabel en los Reales Alcázares de Sevilla cae rendido de amor y la boda se realiza inmediatamente. Tan inmediatamente, que se monta un altar de campaña en el propio aposento real y tan pronto termina una rápida ceremonia se consuma el matrimonio. Este es el lado boccacciano de esta historia. Y de allí a Granada, a la Alhambra, en la que viven un sueño de amor de seis meses, alojados en los aposentos del Mirador de la Reina, adonde los acompaña la corte, en donde Garcilaso compone églogas a la emperatriz y ella misma diseña los dibujos de los techos de las estancias, que algunos confunden con pompeyanos, sin darse cuenta de que son puramente renacentistas, que es su momento histórico. Y el emperador hace traer unas extrañas flores de Persia, que plantan en Lindaraja: claveles se llaman, que la emperatriz coloca en su cabeza y que llegan a ser la flor nacional de España. Y el amor es tan intenso que allí engendran al que después será Felipe II, en un parto en que Isabel ordena que le pongan un pañuelo de seda blanca sobre la cara para que no la vean sufrir, sin emitir ni una queja, porque su dignidad de reina no se lo permite. Y el emperador encarga un palacio de nueva planta a Pedro Machuca, a través del conde de Tendilla, Luis Hurtado de Mendoza, a quien Baltasar de Castiglione aconseja que lo haga al estilo de Rafael y Giulio Romano. Y surge un palacio, bellísimo en su majestuosa simplicidad, cuadrado con un patio circular al modo palladiano. De la fusión de los jardines árabes y la grandeza romana surge el jardín andaluz y español, que siglos después diseñará de nuevo y pintará Javier de Winthuysen. Y el propio Machuca erige en la subida a la Alhambra, junto a la Puerta de la Justicia, una fuente monumental, el Pilar de Carlos V, aire de Roma andaluza, junto a la que una noche de primavera, de las que nos escapábamos del colegio mayor para vagar por la Alhambra desierta a la luz de la luna, vimos torear de salón a unos chavales de torso desnudo, roto el silencio únicamente por el roce de las zapatillas sobre la arena y los tres chorros del agua de los tres ríos, que corre ladera abajo hacia la Cuesta de Gomérez.

Y hay otro hombre, el caballerizo mayor de la Reina, el duque de Gandía, de la rama española de los Borgia, casado con su primera dama, pero silenciosamente enamorado de Isabel. Silenciosa pero profundamente. Solo amor y silencio. Y cuando Carlos va a Bolonia a ser coronado Emperador por el Papa en la catedral de San Petronio, los lacayos y palafreneros iban delante de su caballo blanco, arrojando monedas de plata a la multitud que lo aclamaba, según decía un libro amarillo, cuyo nombre no recuerdo, que me regaló mi padre en alguna celebración.

Poco dura la felicidad. Con treinta y seis años, Isabel muere en la flor de la vida a causa de uno de aquellos terribles partos de la época. Y Carlos cree enloquecer y se siente incapaz de acompañar al cadáver al panteón real en Granada, donde ya descansaban los Reyes Católicos y Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Y será su hijo Felipe, junto con el duque de Gandía, quienes trasladaran el féretro al pie de la colina enamorada. Al llegar hay que abrir el féretro para reconocer el cadáver y ante la negativa de Felipe, que no derramó una lágrima en todo el trayecto penoso y polvoriento, el duque se acerca, el olor putrefacto del cadáver corrompido por el calor del verano, el rostro de su amadísima señora devorado por los gusanos, le hacen retroceder espantado y exclamar: «Jamás volver a servir a señor que se me pueda morir». La escena está recogida en un soberbio lienzo de nuestro paisano Moreno Carbonero, situado en la planta baja del Prado. Cuando su esposa fallece, el duque entra en la Compañía de Jesús y será San Francisco de Borja. Hay una línea de belleza y amor que parte de Sevilla, pasa por Granada, llega al Prado, continua en la iglesia de los jesuitas de calle Serrano, donde duerme el santo el sueño eterno y termina en El Escorial, en los dos majestuosos túmulos de bronce dorado, obras de Pompeo Leoni de nuevo, en los que a ambos lados del altar, rezan eternamente arrodillados ante el Santísimo, los Austrias mayores, entre ellos Isabel, la hermosísima Emperatriz a la que Luis Camoens cantó con estos versos:

«Mirándoos, Señora, me confundo/pues todo el que contempla vuestro hechizo/decir no puede vuestras gracias bellas./ Porque hermosura tanta en Vos ve el mundo/que no le asombra el ver/ que quien os hizo es el autor del cielo y las estrellas».