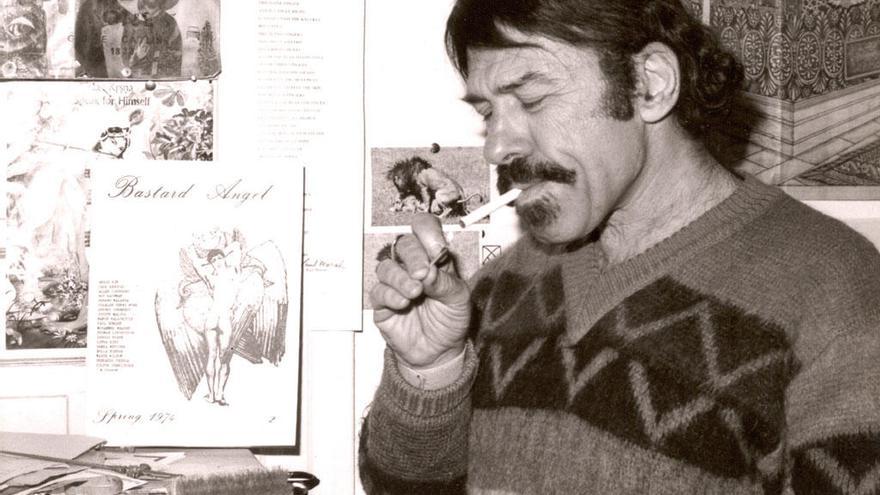

Ahora es un artículo de enciclopedia. Un nombre frío, repleto de constelaciones, tan atrapado en la perezosa acumulación de datos de estos tiempos como sus compañeros de generación, sin más solidez material que el propio sucedáneo de una fotografía manchada. Alguien, en el mejor de los casos, recordado como la cabeza decapitada que se intuye de manera innecesaria en la lectura casual de un poema. Nada más que un pasatiempos culto, el hombre que fumó marihuana con Leonard Cohen, el secretario de Auden, el poeta favorito de William Carlos Williams. Una sombra de palabras privilegiadas desprovista de su antigua carnalidad, del hombre maduro que se paseaba por Torremolinos con la mente fresca y todavía desbordante, visitando locales nocturnos, saltando en ráfagas inapreciables de la vida al cuaderno, de la tinta a los bares.

La foto que le hizo su amigo Paul Bowles, en los meses de su estancia, durante una visita a Tánger, no ayuda a dar más consistencia física a la memoria del viaje. En esa imagen aparece un Harold Norse aún más espectral, difuminado por la neblina cabezona que envuelve a los poetas anteriores a la era del vídeo cuando mueren. El escritor vestido con chilaba y gorro, en un día de excursión, divertido, pero sin afectación irónica, alejado de su perfil más reconocido, el de los aires tejanos y el bigote.

Norse llevaba casi una década deambulando por Europa. Venía después de conocer Roma, de vivir en París en el mismo hotel que Ginsberg y Burroughs, de los experimentos de grupo de los beatniks. Aún faltaban algunos años para su regreso a Estados Unidos, a San Francisco, donde sería reconocido como un poeta renovador y de culto, al calor, sobre todo, de la famosa librería City Lights, fundada por su amigo Ferlinghetti. En la Costa del Sol el escritor era un turista más, soluble en las riadas nocturnas que buscaban el pasaje Begoña. Nada a simple vista que revelase su condición no ya de homosexual, judío e ilegítimo, su marca, como decía, de triple lobo solitario, sino la otra, la del autor y el expatriado, la del joven talento que se había emborrachado con Dylan Thomas, que tuteaba a Tenesse Williams y a Robert Graves. Y que, como reseñó en su obituario el diario New York Times había logrado transformar la poesía con un uso revolucionario del inglés americano; el del lenguaje de la calle, pocas veces antes compatible con los temas de la sensualidad, de la liberación gay y del arte.

Fue el propio William Carlos Williams, ahora nuevamente de moda por Paterson, la película de Jim Jarmusch, quien convenció a Norse de la necesidad de salir de la órbita ilustrada y posarse en la expresión viva, coloquial, en el idioma desconchado. Williams, que lo señaló como el mejor poeta de su tiempo, propulsó al errante neoyorquino hacia su propio y singular estilo. Una voz presente en To a young man in Torremolinos, la pieza que dedicó a la Costa del Sol, en el que hay mucho más de erotismo y de melancolía sarcástica que de descripciones playeras con homenajes a ensenadas. El poema nunca falta del repertorio de los numerosos homenajes que artistas, filólogos y asociaciones le dedican anualmente al poeta en Estados Unidos, tal vez sin saber, que en ese título, en esa palabra para ellos llena de coces de consonantes, viaja encapsulado también un tributo de ultramar a una época irrepetible: la que, hasta la penosa intervención del franquismo, convirtió a Torremolinos en la capital mundial del turismo gay, en un lugar extrañamente joven, cosmopolita e insomne, con ganas impetuosas de echarse a la vida.

Harold Norse había venido a la Costa del Sol consciente de la fama de la ciudad, pero también por otros motivos. En su viaje influyó el ánimo de descubrir nuevos rincones. Y, muy especialmente, sus amistades. Gentes como el artista Ira Cohen, instalado en la provincia. O los propios Bowles, con los que conocería buena parte del paisaje común que unía en los sesenta a Tánger con Andalucía. Una colonia deshilachada de escritores. Con la gran estación beatnik que representaba la presencia silenciosa de Harold Norse. El poeta escribió el poema a Torremolinos en 1962, sin esperar siquiera a establecerse en otro punto del mapa y poner en orden la cabeza y las estampas fugaces de sus idas y venidas; To a young man in Torremolinos, fue anotado en tierras malagueñas, probablemente sobre la marcha, con la misma herencia rápida y permanente que dejó su anónimo protagonista. Por el mundo se desplaza el nombre de la Costa del Sol, las letras remotas y fatigadas en inglés del municipio, el cuaderno de uno de los autores más queridos y personales de la generación de los beatniks. Todo, muy a menudo desconectado y andando a su aire, sin luminosos tipo Las Vegas que alumbren la dirección que une en un mismo punto a San Francisco, Nueva York y Málaga, al malditismo ojeroso de toda una generación con los toreros, la algarabía cristera de la Semana Santa, el pasaje Begoña.