Las conversaciones a bordo distaban mucho de entenebrecerse con el aire permanentemente alerta que proporciona a las campañas la alta instrucción militar. En aquellos hombres, pese a la guerra, había pocos restos de historias de abordaje; más que la tripulación a cargo de un mercante, parecían, en su mayoría, los antepasados de conductores de las futuras líneas de autobuses, personas que frente al peligro se conducen con cautela, pero que están más cerca de la arpillera con el bocata y la foto de la esposa que del movimiento insolente de las balas y del salto del guión. En 1917, el SS Namur, con todos sus galones imperiales, no estaba hecho para combatir en alta mar. Ni siquiera por su tonelaje ni por su preciada carga, elaborada con el mismo material, oro y diamantes, que todavía hoy alimenta las ambiciones de la pillería y del coleccionismo internacional.

El barco, uno de los más señalados en su clase, tenía una misión comercial: mantener vivo el transporte de mercancías con Londres. Una operación aparentemente pacífica que en la Primera Guerra Mundial, y con salvaje continuidad posteriormente, comenzó a convertirse en un pasaje de especial precaución. Con el fin de estrangular la economía de sus enemigos, Alemania había incluido en su estrategia el sabotaje continuo de las comunicaciones. Y, además, con una flota, la de los submarinos, entonces rudimentaria, que en esos años, iría ganando rango hasta adquirir un peso determinante en la ruptura de los frentes y de la estabilidad.

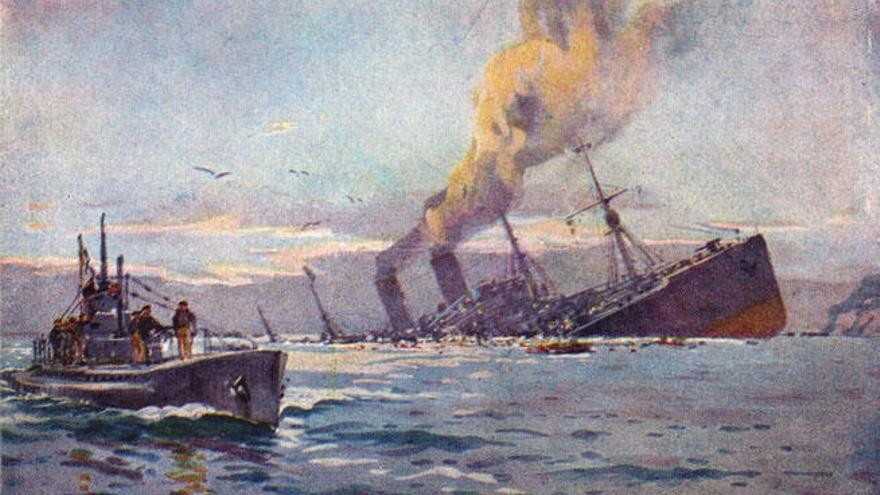

Flotas enteras que navegaban por aguas tranquilas y que, de repente, se veían arrasadas por disparos que parecían saltar de la nada. Ataques rápidos. Enemigos salidos de los fondos abisales, casi con forma y lenguaje de tritón. La gran cacharrería poseidónica, las emboscadas de los submarinos se hacían frecuentes y eso implicaba forzosamente un estado de emergencia intermitente que ponía siempre en primer plano un escenario esencial: el Mediterráneo, y de manera aún más incisiva, el Mar de Alborán. Mientras en otras latitudes tenían lugar las grandes batallas, las naves sumergidas de los alemanes asaltaban la autopista comercial. Y con un nombre propio, el de Lothar von Arnauld de la Perière, que, a partir de entonces, empezaría a instalarse en la historia con un siniestro récord: el de haber sido el militar que más barcos ha mandado al fondo de las aguas.

La competencia, en este sentido, en el Mar de Alborán, resulta morbosamente alta. Zona centenaria de tránsito, la espesa y entreverada franja marina que separa Andalucía de África da por sí misma para una antología de naufragios, algunos, como el de la flota de Juan de Mendoza, ya reseñados en esta misma sección. El Namur, con los trasgos del pasado bailando sobre cubierta, debía de estar advertido, pero eso no quita que la sorpresa confiriese al ataque, por violento y rápido, un componente trágico de irrealidad. Quizá en los cuadernos de bitácora quedara registrado el temor de la tripulación, la inquietud provocada por precedentes cercanos y remotos y por una guerra, puñetera en sus equilibrios, que no acababa de inclinarse en contra o deliberadamente a favor.

Lo que apareció ese día de finales de octubre frente al lomo de acero del barco fue, sin duda, la peor de todas las ballenas blancas. El temido U35 de Von Arnauld de la Perière. Sólo los que han estado alguna a merced de los demonios más infalibles de cada época pueden intuir lo que sintieron en ese momento al reconocer sobre las olas, con el agua resbalando por la maquinaria, al submarino del militar alemán. El naufragio, estudiado por la empresa Nerea, que dirige Javier Noriega, no da muchas pistas en cuanto a maniobras y tácticas de ejecución, pero viendo el palmarés y la artillería de Von Arnauld parece poco probable que el combate se extendiera hasta la extenuación; con un impacto duro, el famoso marino, se cobró una de sus víctimas de más caché, el Namur, hundido no demasiado lejos de Almuñécar. Su último viaje, que partió de Pinang, en Malasia, con el objetivo de hacer escala en Marsella y regresar a Londres, zozobró como un cometa antes de llegar a ningún puerto. Y continúa bajo el agua, protegido de saqueadores, en un punto indeterminado, con su mezcla de acero, oro y piedras preciosas de Asia.